持続可能な社会の実現に向け、従来のような大量生産/消費/廃棄に代表される、一方通行型「リニアエコノミー」からの脱却が求められるなか、新しい経済の形として注目されているのが「循環型経済(サーキュラーエコノミー)」です。地球環境に配慮し、サステナブルな世の中を目指していくためには、限りある資源を循環して利用する仕組みづくりが必要になってきます。

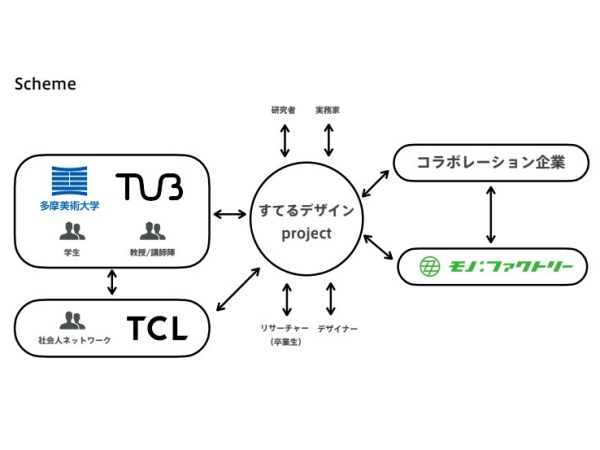

こうしたサーキュラーエコノミーの実現を、デザインの力を通じてアプローチするのが、多摩美術大学の産学連携プロジェクトである『すてるデザイン』です。社会で活躍する数多くのデザイナーを輩出してきた美術大学の目指す、廃棄物循環型経済モデルとはどのようなものなのか。

『すてるデザイン』のプロジェクトに携わる多摩美術大学 統合デザイン学科の永井一史教授と、同生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 濱田芳治教授に、『すてるデザイン』の具体的な取り組みと、持続可能な社会の実現にどう寄与していくのか、描いている将来像についてお話を伺いました。

CONTENTS

デザインの力で循環型経済の創出を目指す

「すてるデザイン」を立ち上げた2つの背景

『すてるデザイン』とは、多摩美術大学が有する、デザインやクリエイティビティの知見を生かし、廃棄物排出の抑制や捨て方自体を根本から変える取り組みのことです。このプロジェクトを立ち上げた背景について、永井教授は次のように説明します。

「『すてるデザイン』を立ち上げた経緯として、主に2つの流れがあります。ひとつは、昨年から立ち上げたTCL(多摩美術大学クリエイティブリーダーシッププログラム)という、創造的人材の育成を目指す取り組みの中で、今年2月にゲスト講師としてお招きした、株式会社ナカダイの中台社長と話す機会があったことです。同社は、産業廃棄物の処理に関して80年以上の歴史を持ち、ゴミのリサイクル率は99%を誇る企業で、『循環を前提とした社会の構築を目指す上で、何かご一緒できないか』と話題に上がったのが『すてるデザイン』を始動させるきっかけになりました。」

さらに並行して、今年4月に東京ミッドタウン・デザインハブ内に新拠点を開所したことも、契機になっていると永井教授は語ります。

「TUB(Tama Art University Bureau)は、“まじわる・うみだす・ひらく”をコンセプトにした、クリエイティブやデザインの叡智を集積する場となっており、TUBを中核にさまざまな企業や業界団体、有識者とのコラボレーションを生みだしています。その中で、オープンイノベーションや共創プロジェクトを推進していくのですが、ちょうど中台社長の話もあったことから、社会課題解決型の取り組みとして『すてるデザイン』のプロジェクトを行うことになりました。」

リサイクルを前提とした生産サイクルを生み出す

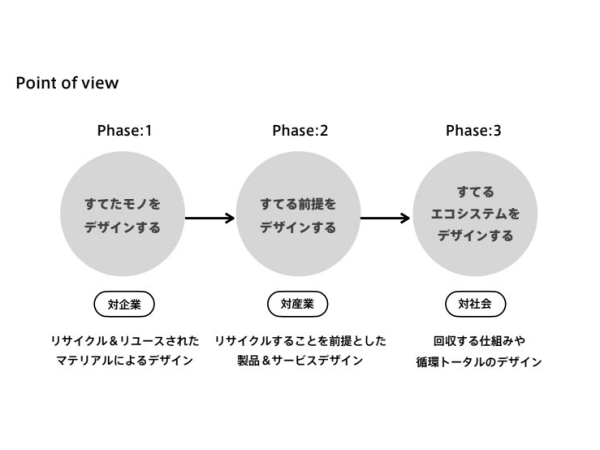

『すてるデザイン』は、大きく3つのフェーズで社会実装に向けたステップを踏んでいきます。図示をしながら、永井教授は「社会実装していくためには、トライ&エラーを繰り返し、走りながら考えていく必要がある」と述べます。

「まずフェーズ1で、廃棄されたものをいかに再利用していくか、新たな価値付けをしてアップサイクルしていくかを、デザインの力で考えることから始まります。ここで鍵になるのは、デザインの持つクリエイティビティで、付加価値をどのように見出せるかということです。

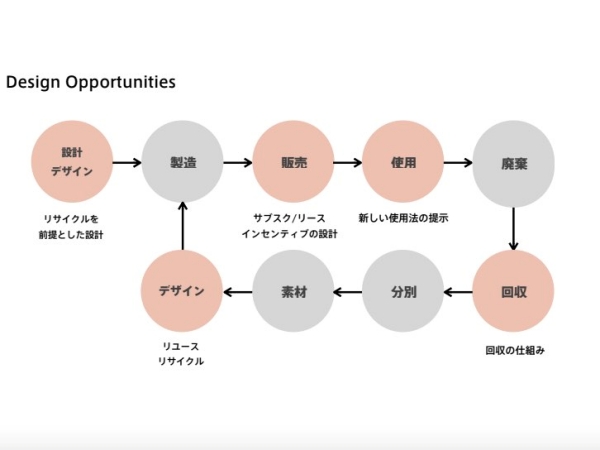

次にフェーズ2では、これまで廃棄が当たり前になっていた商品や製品の生産サイクルを、リサイクルすることを前提にした発想へと転換し、資源の循環が行われるように交通整理をしていきます。家具を例に挙げると、痛みやすい部分だけ取替え可能にしておく商品を作るなどが挙げられます。デザイン視点を取り入れたプロダクトやサービスの設計を行うことで、モノの寿命を延ばしたり、無駄なモノを減らしたりと、根本的から変えていくことが重要になってきます。

そして、フェーズ3では、プロジェクトの集積をもとに、デザインの力で社会全体のエコシステムをアップデートしていきたいと思っています。ひとつひとつのアクションは小さなことでも、点と点を丁寧に繋ぐことで、意識や行動変容を起こしていく。そのようなステップで、『すてるデザイン』の目指すことを達成できればと考えています。」

プロジェクトに共感するステークホルダーを巻き込む

資源循環のために目指すのは課題解決を阻む社会的な慣習の打破

それでは、『すてるデザイン』の活動を通して、循環型経済(サーキュラーエコノミー)をどのように実現させていく予定なのでしょうか。永井教授はプロジェクトを担っていく上で、「株式会社ナカダイの存在が非常に大きい」とし、次のように説明します。

「ナカダイのこれまでの歴史の中で培われた様々な経験値や、ネットワークがあることが大きなポイントです。『すてるデザイン』は、ナカダイのほかにも伊藤忠リーテイルリンク株式会社、ブックオフコーポレーション株式会社、プラス株式会社をはじめとする計5社で立ち上げましたが、オープンイノベーションという枠組みを大切にしています。この活動の意義やビジョンを伝えながら、共感、共鳴してくれる企業や団体を広げていきたいと考えています。」

他方、 多摩美術大学の濱田教授は「企業以外にも研究者ネットワークを広げ、いろんな視点を取り入れたい」と言います。

「廃棄物の資源循環について、何十年も研究している有識者もいるので、こうした知見を持った外部の方も巻き込みながら、プロジェクトを進めていきたいと思っています。というのも、長年廃棄物について研究されているのに、解決策が社会実装されないのは、『慣習としてネジが外れない部分がある』からだと感じています。そこを社会に提示し、『すてるデザイン』を通してどこまで変えることができるかが、重要になってくるでしょう。」

「利益追求」ではなく「人材の育成」という建て付けで訴求する

濱田教授は、グッドデザイン賞の審査員を務めた経験もあり、優れたデザイン性を持つ多くのプロダクトやサービスに触れてきました。しかし、何十年も作るデザインに携わってきたのに対し、捨てるデザインを考えることについては、あまり注目されてこなかったと言います。それが近年、多くの企業でSDGsやESGへの関心が高まってきたことから、「社会的な成熟度を高めたい」という機運が生まれ、『すてるデザイン』プロジェクトへの問い合わせが増えているとのことです。

「『すてるデザイン』の特徴として、広くオープンな取り組みであるということ。勉強会やイベントは関係者だけではなく、興味がある一般の方でも参加できるものになっていて、活動自体に関わる人を増やしながら一歩一歩前進できるように意識しています。

また、『次世代のデザイナーの育成』も視野に入れ、多摩美術大学の授業プログラムの中に『すてるデザイン』に関する演習を設けているのですが、学生の反応がものすごくいいんです。『すてるデザイン』での学びは、学生にとっても将来のものづくりに活かされせますし、協働企業に対して、利益よりも教育の側面からプロジェクトを伝えていけるのは、教育機関だからこそできることだと考えています。」

永井教授も同じく、統合デザイン学科で「すてるデザイン」に関する授業を行っているそうで、「作るよりも捨てるデザインに対する学生の感度が高まっている」と話します。

「ある種、学校からデザインの課題を課せられるよりも、『すてるデザイン』は自分ゴト化できるので、意欲的に取り組んでいる印象を受けます。サステナブルと言うと距離があると思ってしまいますが、『すてるデザイン』だとデザインを学ぶ延長線上で捉えることができるため、『とにかくまずはやってみよう』と行動に移せるようになります。これが学生たちの意識を高める要因になっていると考えています。」

社会課題に取り組む海外の先進事例から学ぶべきこと

行動変容を起こすために新たなルールを定め環境を変える

それでは、“つくる”から“すてる”にフォーカスしたデザインで、課題解決を図った事例はあるのでしょうか。濱田教授が挙げたのは、オーストラリアのメルボルンにある「メルボルン・ガールズ・カレッジ」が行った、校内のごみ箱を撤去した取り組みでした。

「同校の校長が生徒とその家族に、学校生活で出るゴミを少なくし、サステナビリティを意識してもらいたいという思いから、このアクションが生まれました。校内にゴミ箱がなくなると、生徒たちは必然的に今までどれだけゴミを出していたかに気づき、自ずと『いかにゴミを出さずに学校生活を送るか』を考えるようになったそうです。

結果として、マイカップ/マイボトルの持参、包装、使い捨て製品の使用を減らすなど、ゴミを出さないような創意工夫が生徒たちの間で行われました。成功の要因としては、校長の呼びかけとともに、専門のサステナブルチームを作って、生徒とその家族にアクションの意義を説明。三者一体となって環境問題に向き合うマインドを醸成したことで、前向きにアクションへ取り組むベースを整えられたことが挙げられます。」

このアクションが成果となってあらわれたのも、“学校でゴミは捨てられない”という前提条件があってこそでした。濱田教授は「みんなの意識を変えるためには、新たなルールを定めるのもひとつの手だ」と話します。

「一定のルールなき状況で、サステナブルなアクションに取り組んでも、言うなれば選択肢のオプションが増えるだけになってしまいます。アイデアや工夫を生み出すためには、決まりごとを定め、それに習って行動するような環境を作ってしまうことで、具体的な行動変容につながると考えています。」

ソーシャルイシューを自分ゴト化して捉えてもらう

永井教授は、イケアのイノベーションラボ『SPACE 10』を事例として挙げました。

「『SPACE 10』は、次世代におけるサステナブル社会を考え、ソーシャルイシューにまつわる問題全体を取り上げる機関ですが、特徴的なのは“プレイフルリサーチ”という手法を取り入れている点です。リサーチに携わる人が楽しく、クリエイティブに富んだアウトプットが出せるよう、遊び心溢れるアプローチを前提にしていて、とにかく真面目に考えすぎてしまうソーシャルイシューを、気軽に考えられる機会の創出に寄与しています。」

また、「ルールの建て付けだけだと、ネガティブな取り組みになってしまう可能性がある」と永井教授は続け、習慣化された行動パターンをデザインの力で変えるために必要なことを述べました。

「人を真ん中に置いて考えたとき、エコシステムを循環させるためには、全体をどうデザインしていくか見出す必要があるでしょう。人の心を動かし、感情を揺さぶる普遍的な美意識は、プロダクトの形として宿ることもあれば、地球環境に配慮したソーシャルグッドな行いをすることで価値を生み出す場合もあります。人それぞれ価値観は違いますが、両者は分断されるのではなく、シームレスに繋がっていくものだと捉えています。」

ビジュアルの美しさと社会課題解決のバランスをとることが大切

単にビジュアルの良さや見た目のかっこよさのみならず、いかにソーシャルグッドの視点をプロダクトやサービスに取り入れることができるか。まさに、生活者の琴線に触れることができるかが、サステナブル社会の実現に向けて必要になってくるでしょう。続けて濱田教授は、100%リサイクル可能な素材を使ったアディダスのシューズ『FUTURECRAFT.LOOP』を例として紹介しました。

「シューズとしての機能やファッショントレンドも抑えながら、100%再利用可能なTPUだけを用いて接着剤を使わない製造方法で作り上げた循環型のものづくりを実現している好例です。コンセプトの伝え方やシューズに求められる色合いなど、生活者ニーズと社会課題解決のバランスを決めながら取り組む姿勢は、非常に参考になると思います。」

先進事例があるなか、循環型経済を作っていくためには一つひとつのアクションを積み上げ、継続することが大切になるのではないでしょうか。最後に、お二方へ今後の展望について伺いました。

永井教授:「『すてるデザイン』を通して、社会や他の美術大学も巻き込めるようにしていきたいですね。パートナー企業とともに、人材の育成やワークショップなどを展開し、興味関心を寄せる人を増やしていくことで、大きなプロジェクトへと成長していければと思っています。」

濱田教授:「このプロジェクトを通して、社会に与えるトリガーは小さいかもしれませんが、ひとつのアクションから、やがて大きなうねりが生まれると考えています。まずは、着実にできることから継続していけるよう、尽力していきます。」

『すてるデザイン』から広がる、サステナビリティへの印象変化

持続可能な社会の実現に向け、デザインという新たな視点から、教育という立て付けでアプローチを行う多摩美術大学。学生がデザインを学ぶ延長線上で『すてるデザイン』に取り組むことが、若い世代の環境問題の自分ゴト化に繋がっています。

利益の追求ではなく、人材育成の一環としてプロジェクトを広げていくことで、従来のサステナブルな取り組みに比べ、賛同者が生まれやすい環境になっているのではないでしょうか。このような、人々がワクワクするような取り組みから、環境問題が認知されていくことで、世の中のサステナビリティに対する印象も変化していくかもしれません。

主にwebメディアでの編集・執筆・取材を行なっており、ビジネスからライフスタイル、イベントまで様々な領域で記事を寄稿している。 趣味はダンスやDJ、旅行。