Twitter上で企業アカウントを運営することが当たり前になった昨今、より多くのリアクションを得るためにオーディエンスとどうコミュニケーションをとっていくべきか、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

5月19日(水)に、オンラインセミナー『企業×Twitterで生活者にブランドを届ける~モーメントとトライブを見極めた情報設計で世の中を巻き込め!~』が開催され、広告代理店を経て、現在Twitter Japanでアソシエイトブランドストラテジストを務める江上優里氏と、株式会社マテリアル トライブマーケティングコンサルタントの原田琴音が登壇しました。本記事では、セミナーの様子をご紹介し、「Twitterを起点とした企業ブランドの情報設計のポイント」について、考察していきます。

CONTENTS

Twitter施策のアイデアの基本は「モーメント」を意識すること

第一部では、広告代理店でストラテジックプランナーを経て、2018年よりTwitter Japanにてインサイトの発掘や、コミュニケーションの戦略立案を軸足としたプランニングを手掛ける江上優里氏が登壇。世界中で起きている出来事・会話がリアルタイムに繰り広げられるTwitterの特性を活かした、“モーメントをとらえてブランドとオーディエンスがコネクトする方法”について語られました。

ブランドがモーメントと繋がることの重要性

初めに、江上氏は「実は、生活者にとって、ブランドの77%は消えてなくなっても問題にならない」という厳しい調査結果があると説明。大量に情報を届ければオーディエンスに伝わり、商品の購入に繋がるという時代ではなくなった今、企業はどのような情報発信を行うべきなのでしょうか。そのカギとなるのは、“ブランドが「モーメント」をとらえ、コネクトしていくこと”だと江上氏は言います。

モーメントとは、主要なイベントや祝日、記念日やトレンドなどといった、世の中の動きを指します。人々のツイート内容やTwitterでトレンド入りするキーワードは、このモーメントと深く結びついており、例えば“猛暑モーメント”の場合、6月頃からの気温上昇に伴って、「熱中症」や「アイス」などの単語を含むツイート数が増加するというデータが出ています。さらに、それらのツイート数は、1日単位での気温の変化に合わせて増減するため、モーメントとツイートの関連性は非常に高いことが分かります。

これは企業のTwitter活用においても言える話で、江上氏は「モーメントと企業の商品・情報が結びついた時、生活者の購買意欲や意思決定に大きな影響力を持つようになる」と説明しました。だからこそ、モーメントとブランドがリアルタイムに繋がっていく=コネクトしていくことが重要なのです。それでは、企業はどのようにして、自社のブランドに適切なモーメントを選定すればよいのでしょうか。

モーメントと結びつけたハッシュタグで発話を促す

ここで江上氏が紹介したのは、「トピックモデリング」という分析手法です。トピックモデリングとは、ある一定期間にTwitter上でどのような会話がされていたのかを、トピックスごとにまとめてわかりやすく表示するもので、例の“猛暑モーメント”と「外出」というトピックスを掛け合わせると、昨年はコロナの影響で、特に「マスク」や「熱中症」などというワードが多くツイートされました。そうなると、企業としては“快適に使えるマスク”や“マスクを着けた上で熱中症を防ぐには”というような文脈で、モーメントとコネクトできる可能性が生じるのです。

また、江上氏は、ある一定の期間で多く発話されたハッシュタグをランキング形式で表示させる、「トップハッシュタグ」を紹介。その中から “猛暑モーメント”と自社のブランドを結びつけた好例として外食チェーンや飲料メーカーの事例を複数紹介しました。

ハッシュタグを用いてブランドから発信する際は、モーメントにブランドを関連付け、生活者側で会話を作ってもらうことが重要です。そうすることで、モーメントの中で自社ブランドを第一想起させ、競合他社に流れていた消費者のマインドシェアを取ることが可能になると、江上氏は語りました。

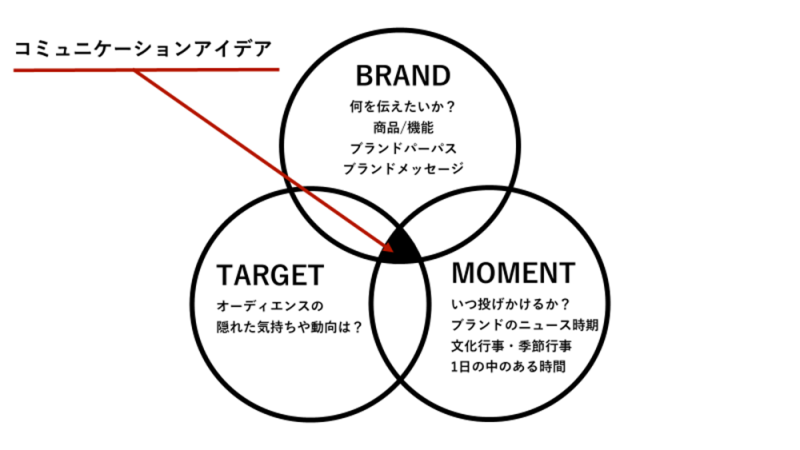

コミュニケーションアイデアは“ブランド・モーメント・ターゲット”で考える

それでは、具体的なコミュニケーションアイデアはどのように考えていくべきなのでしょうか。江上氏は図のフレームワークに沿って、①ブランド②モーメント③ターゲットの三つの視点で情報を整理していくことが、Twitterにおいてアイデアを生み出す際に重要だと言いました。

図の「ブランド」には、自社商品の機能的価値や情緒的価値を、「モーメント」には、イベントや記念日、1日の中のある特定の時間帯などを、「ターゲット」には、オーディエンスの隠れた心情や動向などを、それぞれ考察して当てはめます。これまでは、ブランドとターゲットの2つを重ね、“双方に該当するアイデアを考えましょう”という手法が使われていましたが、Twitterという今世の中で起こっていることが可視化されているプラットフォームにおいては、モーメントをプラスすることで、より会話を生みやすいアイデアに昇華することができます。

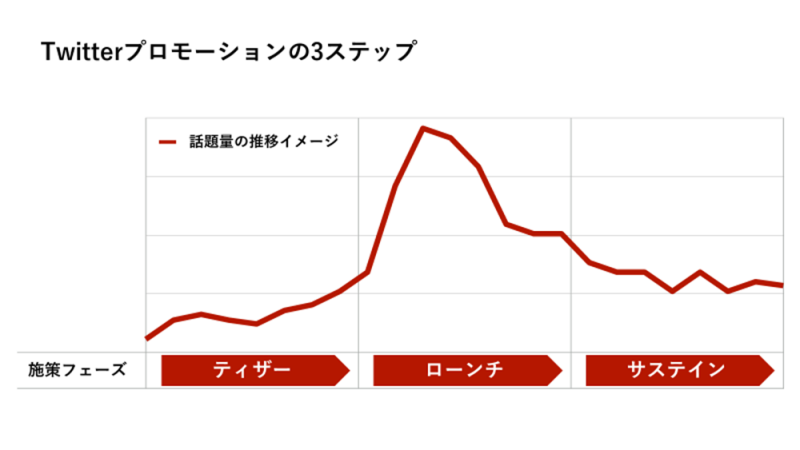

また、Twitterプロモーションを行う際、ティザー・ローンチ・サステインの3ステップで進めることで、話題を最大化させやすくなると江上氏は言います。ハッシュタグなどを活用しながら、ローンチに向けて会話を醸成し、フェーズごとの目的に応じて適切な情報を適切な量で伝えることで、施策の話題化に繋がる可能性が高まっていくのです。

トライブごとに合わせたメッセージがリアクションを生みだす

ターゲット母集団を形成する「トライブ」とは

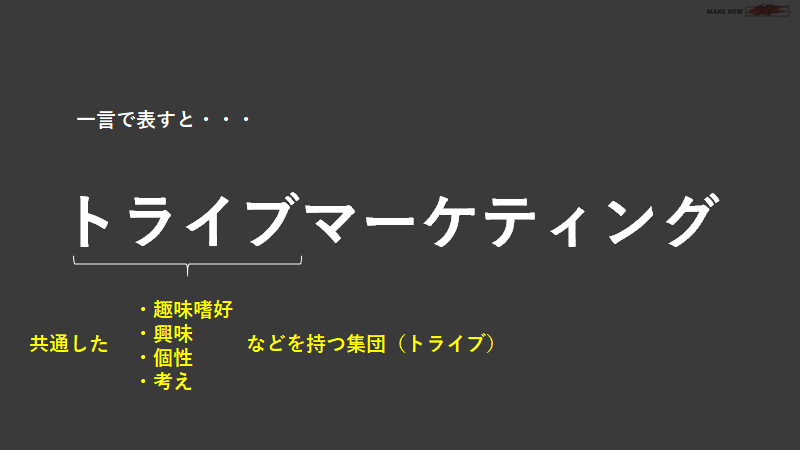

そもそも、「トライブ」という言葉に聞き馴染みのない方も多いのではないでしょうか。トライブとは、“共通した趣味嗜好や興味、個性、考えを持つ集団”のことを指します。そして、トライブごとに合わせて、共感などのリアクションを生み出しやすいメッセージを発信することを、“トライブマーケティング”と言います。

トライブマーケティングでは、ターゲット母集団を形成するトライブを言動や思考から分析し、人々の関心が何に向いているのかをひとつひとつ丁寧に発見・仮説立てしていくことが求められます。この分析や仮説立てした内容に基づいて、①トライブごとに適したコミュニケーションプランを設計・実行し、②最終的には全ターゲットに対して共通のコアコンセプトを届けることが、トライブマーケティングの大目的です。

| トライブマーケティングの詳細はこちら ⇒ https://pr-genic.com/3324 |

事例:アンファー「スカルプDのまつ毛美容液」

原田は、自身が担当したアンファー スカルプDのまつ毛美容液の『#上向きまつ毛で明日何する』キャンペーンをトライブマーケティングの事例として紹介しました。

■企画の背景

トリートメントマスカラの売上ブランドシェアで8年連続No.1を記録していた、スカルプDのまつ毛美容液。そんな同社には、生活者に対して“まつ毛の悩みに答えるブランド”というイメージを確立することが課題としてありました。それと同時に、実際に商品を体験してもらう、ユーザー参加型のキャンペーンを実施したいという考えもあり、そのコンテンツではアンバサダーの渡辺直美さんを起用することが条件でした。

■コアアイデア

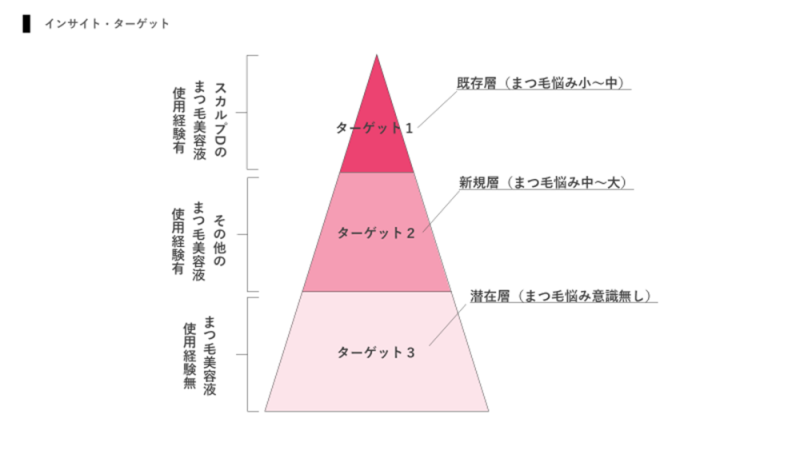

初めに、ターゲットを“まつ毛に対する悩みの深さ”と、“スカルプDまつ毛美容液を使ったことがあるか”を基準に、「既存層」「新規層」「潜在層」の3層で整理。

その整理を元に、ターゲットを次の6つのトライブに分類しました。

|

以上のトライブに向けて企画したのは、『#上向きまつ毛で明日何する』キャンペーン。コロナ禍で迎える新生活・春のタイミングに合わせ、“ウィズコロナの中でも気持ちを切り替えて頑張る人”が抱負を語り、発話が生まれるようなキャンペーンを目指しました。(実施期間:2021年3月1日~31日)

具体的な取り組みとして、トライブごとに異なる10種類のカンバセーショナルカードと、共通のハッシュタグ『#上向きまつ毛で明日何する』を用意し、発話を誘導。実際にツイートしてくれた人の中から抽選で、スカルプDのまつ毛美容液が当たるという内容で実施しました。カンバセーショナルカードは、新生活や春などの「モーメント」と絡めたものも作成し、①のトライブではまつ毛に関する具体的な悩みが、②のトライブでは「コロナが明けたらこんなことしたい」という情緒的な会話が生まれるよう、アンファー公式Twitterからの投稿も並行して実施しました。

■キャンペーンの成果

キャンペーンを実施した結果、1ヶ月の期間で応募総数が約4万9000件、フォロワーが1万4000人増加。さらに、当選者に対して商品を郵送するだけでなく、同梱物(渡辺直美さんからのメッセージとまつ毛の長さを計測するメジャー)も作成したことで、当選報告の投稿を促すことにも成功しました。

また、「春」「新年度」などのシーズナルなワードが入っているカンバセーショナルカードほど反応や投稿数が多く、特にエンゲージメントが高かったため、キャンペーンにモーメントを絡めることで、より生活者が反応しやすくなることが実証されました。

リアクションから逆算してアイデアを考える

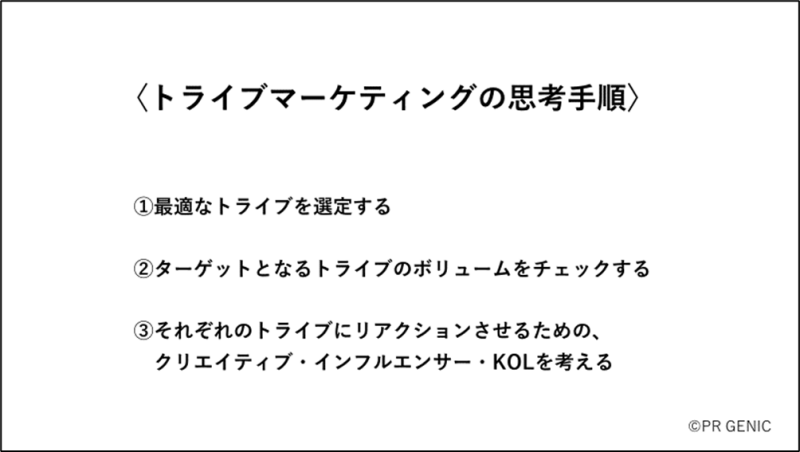

改めてトライブマーケティングとは、トライブごとに狙いを定めたアプローチを行うことで、生活者の反応や共感を生み出しやすくする手法です。そのため、まずは施策ごとに適切なトライブの“選定と見極め”が必要になってきます。

そしてそれぞれのトライブにどれくらいのボリュームがあるかを確認し、どのようなメッセージやクリエイティブであれば反応してもらえるか、またどれくらいの反応が見込めるのかを事前に仮設立てをして考えることが重要です。よって、トライブマーケティングにおいては、タレントを起用する場合も、単に認知度やフォロワー数で選ぶのではなく、“誰を起用すれば、ターゲットとなるトライブが影響を受けやすいか”という視点で選定しなければなりません。

Twitterキャンペーンをより盛り上げるための3つのヒント

第三部では、あらかじめ設定された3つのテーマに沿って、江上氏と原田のパネルディスカッションが繰り広げられました。

Twitterのポテンシャルを最大限に引き出す方法

一つ目のテーマは「Twitterのポテンシャルを最大限に引き出す方法」。江上氏はまず、第一部で紹介したブランド・モーメント・ターゲットの三つの視点でアイデアを考えることを意識してほしいと回答。その上で、「同じモーメントでも、生活者やトライブによって捉え方が違う」ことを活かし、アイデアに繋げる方法について言及しました。

母の日を例に考えてみましょう。贈り物をもらう側の母と、渡す側の人ではもちろん母の日の捉え方は異なります。しかし、渡す側の父・子供・祖父母によっても、捉え方は異なる可能性があるのです。「それぞれが母の日をどのようなモーメントとして認識しているかを想像しながらアイデアを考えることで、よりリアクションを得られやすいアプローチができるかもしれません」と江上氏は説明しました。

それに対して原田は、「母の日の例のようにトライブを深堀りする際に、どの程度のボリュームが必要なのかを把握することが大切」と自論を展開。トライブを細分化すればするほど、ターゲットの母数は減るため、あらかじめ“今回行う施策にはどの程度のボリュームが必要なのか”を確認し、それに合わせて戦略的にトライブを深堀りして選定する必要があるのです。

モーメントとトライブはどちらを先に考えるべきか

二つ目のテーマは、「モーメントとトライブ、どちらを先に考えるべきか」。江上氏は、どちらが先という正解はなく、商品やサービスに合わせて検討しやすい部分から決めていく形が良いのではないかと述べました。

これに対して原田も、「どちらから考えるかはケースバイケース」と回答。第二部で紹介したアンファーの事例では、3月・4月あたりでの実施が決まっていたため、モーメントから先に考えたが、逆に実施時期が決まっていなければ、まつ毛美容液という商材的にも、トライブを先に考えていただろうと話しました。モーメントよがりにも、トライブよがりにもならないようにするため、双方を行ったり来たりしながらアイデアを詰めていくことが重要なのです。

会話を起こすハッシュタグの作り方

三つ目のテーマは、「会話を起こすハッシュタグの作り方と、Instagramとの違いについて」。

江上氏は、Twitterにおいて、“オーディエンスの目線に立った、会話をしたくなるようなハッシュタグを意識すること”が大切だと言います。

例えば、第二部で原田が紹介したアンファーの『#上向きまつ毛で明日何する』は、「何する?」という問いかけに対し、オーディエンスからのリアクションがあって初めて完成するハッシュタグだったと解説。このように、発話の誘導を意識してハッシュタグを作成することで、会話が生まれる確率は上がってくるのではないかと加えました。

また、原田はTwitterとInstagramのハッシュタグの使い方について次のようにまとめました。

| Twitter:140字という字数制限があるため、ハッシュタグの文字数は短めに作成

Instagram:タグ検索が主流のため、3-4個のハッシュタグを使用 |

それぞれの特徴を理解し、施策に合わせて相性の良いSNSを使い分けられるかが、プロモーション成功のカギとなるそうです。

また、TwitterとInstagramで共通して気を付けているのは、「難しい言葉や漢字を使用したハッシュタグ」は使わないということ。より多くの人が一目で理解できることが、拡散や施策の盛り上がりにはとても重要なポイントになってくるのです。

Twitter施策成功のカギは“モーメント”と“トライブ”の掛け合わせ

本セミナーを通じて、企業がTwitterを通じた情報発信やキャンペーンの企画を行う際には、「モーメント」と「トライブ」の2つの視点から、戦略的に発話を促すことが成功のカギになると分かりました。

アイデアに悩んだときは、①ブランド・モーメント・ターゲットの三つの視点から考え、②トライブマーケティングの手順に沿ってターゲットを分類するという、2つの手法を実施してみましょう。そうすることで、生活者が常に多様化している今、どのような情報をどのタイミングで発信するとより多くの反響が得られるのか、自社ブランドに合った答えが見つかるかもしれません。

1997年生まれの道産子。2020年に横浜国立大学を卒業し、株式会社マテリアルに新卒入社。新設のメディアリレーションチームに配属され、約1年間メディアの知識全般を深める。2021年6月より、『PR GENIC』の2代目編集長としてメディア運営を引き継ぎ、記事の執筆や編集業務に従事。新米編集長として、日々奮闘中。