生活者の趣味嗜好や価値観の多様化により、広告コミュニケーションの在り方もここ数年で大きく変化しつつあります。企業とブランドの看板を背負ってメッセージを発信していく中で、生活者と良好な関係を築くには、どのような視点や発想が求められるのでしょうか。

今回は、広告代理店とPR会社の両方での業務経験がある電通PRソリューション局の伊豆原浩太さんと、TBWA HAKUHODOの Head of PRを経てマテリアルSTC局ゼネラルマネージャーを務める小林秀行さんに、最近気になった事例を因数分解しながら“令和式コミュニケーションのあるべき姿”についてディスカッションしていただきました。

“巻き込み型”キャンペーンが目立つ令和

左から、マテリアル 小林秀行、電通 伊豆原浩太さん

-最近お二方が気になった事例はありますか?

小林:最近目立つ事例には、「一本の太い幹(=意志)がありつつ、その周りに様々な枝葉がある」という共通項が存在しているように感じます。

たとえば、PRアワードグランプリやACC TOKYO CREATIVITY AWARDSなどで数々の賞を受賞している、『茶山台団地』の再生プロジェクト。主役(=団地)を立てつつも、それに対するアプローチ方法は複数あって、コアテーマは地域活性化でありながら、解釈の仕方は人によって幾通りもある。非常にうまくその周囲を巻き込んでいたと思います。非キャンペーンの事例で言うと、昨年話題になった星野源の『うちで踊ろう』もその最たる例ですし、コロナ禍でトイレットペーパーの買い占めが起こった際にイオンが行った「トイレットペーパーの大量陳列」も、周囲に対する呼びかけでありながら、同時に巻き込み力を持っていました。

これらを見ていると “イシュー共有型”の広告コミュニケーションは、もう古いのかもしれないと思います。どうしても、「この課題を解決するために賛同して下さい」というやり方は、ブランド側の自分勝手に聞こえてしまう。そうではなくて、「ひとりでは達成できないので、誰のどの力を貸してください」と発信したほうが、より正しいお願いごとに聞こえますよね。この余白の残し方が、令和的なコミュニケーションのポイントのひとつではないかと考えています。

伊豆原:確かに2020年のACCでは、『茶山台団地』や『雪見だいくふう』などのように、あるコアテーマが決まっていて、あとはさまざまな人々を巻き込みながら、テーマに沿って“それぞれが自由演技をしている”といった事例が評価されていましたね。

小林:『うちで踊ろう』はまさに、星野源という国民的カリスマが、さまざまなアレンジの余地を残しながら、参加の権利をみなさんに与えました。

| 茶山台団地の再生プロジェクト詳細はこちら⇒https://pr-genic.com/3270 |

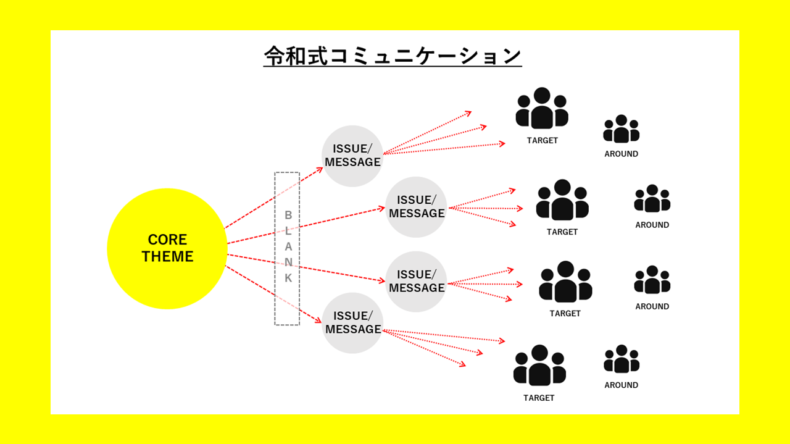

伊豆原:これまでの広告コミュニケーションは、コアターゲットを設定して、彼らに刺さるワンメッセージとワンクリエイティブを当てていく、という手法が一般的でした。一方で、令和的なコミュニケーションのひとつである、様々な人々をターゲットにして、広く巻き込んでいくという手法には、大きく二つの形が見られると思います。

一つ目は、『茶山台団地』や『雪見だいくふう』『うちで踊ろう』などといった、コアテーマを設定しつつ、その中で参画する人たちに解釈を委ねる(=余白を提供する)形。二つ目は、コアテーマを設定しつつ、そのテーマのもと、様々な人ごとにメッセージを細かく使い分けて当てていく形です。生活者の趣味趣向がますます多様化する昨今の流れを踏まえると、こうしたコミュニケーションは、より有効に機能していくのかもしれません。

マルチターゲットに対して入り口を複数用意する

伊豆原:僕が2019年より担当させていただいている施策のひとつに、埼玉西武ライオンズ様の『SAVE LIONS〜消えゆく野生のライオンを救うプロジェクト〜』(絶滅の危機に瀕する野生のライオンを、チーム・ファンの皆さまがひとつになって守っていく施策)があります。施策のコアは、「ライオン保全」という社会貢献をテーマにした活動です。長年、グローバルでライオン保全に取り組む、英国のオックスフォード大学と連携しています。なお、世の中へ発信するにあたっては、「西武ライオンズ⇔SAVE LIONS(セイブライオンズ)」という、肩肘を張らず、でも活動内容を言い当てたプロジェクト名を採用。そうすることで、社会貢献関心層以外の方々へも、興味・共感や、参加の敷居を下げました。

さらに、多種多様な趣向を持つファンの方々を巻き込んでいくために、たとえば、往年のライオンズファンに反応していただけそうな「かつての球団ロゴ」をベースにしたプロジェクトロゴを開発。既存のライオンズファン向けには、バリエーションに富んだ応援グッズを開発したりしました。また、子どもたち向けには、ライオン保全をテーマにしたレクリエーションイベントも実施しています。こうして、多種多様な方々に本プロジェクトへ興味を持っていただけるフックを広く用意した結果、それぞれのファンの間で、ちいさな「ざわつき」を複層的に起こしていくことができたのだと思います。

小林:誰をうまく巻き込めると正解なのか?っていうのは、まさにPRパーソンが考えるべきポイントですよね。もちろんビジネスに結びつくことが最も大切ですし、そうでなければ予算も確保できません。だから、「購買」として刈り取れる人にアプローチしたい、という発想に自然と行きつくのも当然のことです。しかし『SAVE LIONS』のように、より多くの人と関係構築を行うこと自体が、最終的に「ライオン保全」という目的に辿り着くための手段になることもありますね。

伊豆原:さまざまな属性の人々を取り込み、「いかに興味・関心を持っていただくか」を考えるには、同時に「より多くの人を仲間にしていくためには」という発想が必要だと思います。こういった施策は理想論になってしまいがちなので、いかにピースを埋められるかがPRパーソンの腕の見せ所だと思いました。

小林:ある層をファン化させるためにコミュニケーションを設計するっていうのは、「PR」そのものが目的になりうる好例ですね。

| SAVE LIONS詳細はこちら⇒https://www.seibulions.jp/news/detail/00002524.html |

小林:僕は2018年に、ポプラ社の『道徳の問題、どう解く?』という絵本の自主提案に参加したことがあります。絵本の中には、それぞれジャンルの異なる13個の問題が載っているのですが、どれも絶対的な答えがない問いばかりで。たとえば、「なぜ大人は子供のケンカを止めるのに、戦争するんだろう?」や、「なぜ男の子はスカートをはかないの?」など、子どもだけでなく、大人にとっても回答することが難しいようなものです。これらの問いに対する著名人たちの回答例を特設サイトで公開し、「#どう解く」を共通ハッシュタグとしてSNS上での拡散を狙うようなこともしました。

伊豆原:「みんなで答えのない問題について考えよう」というテーマはひとつですが、入り口となるイシューがたくさんあるような設計になっているわけですね。「自分がどの問いに対して興味を持つか」という余白を残しつつ、ひとつのテーマに向かっていく構造は面白いですね。

| 道徳の問題、どう解く?詳細はこちら⇒https://www.poplar.co.jp/pr/doutoku/ |

普遍的なテーマとそれらを取り巻くイシュー

小林:伊豆原さんもおっしゃっていたように、セグメントごとにメッセージを切り分けなければならない時代です。あのセグメントにはこう話しかけて、このセグメントにはこう話しかけて、と。しかしその前提には、全体で見たときにだれもが解釈できる普遍的なテーマが必要です。

伊豆原:普遍的なテーマがあると、そこに対してセグメントごとの会話が積み重なって、結果として大きなコミュニケーションが生まれますね。

小林:2019年に大きな話題を呼んだ、パンテーンの『#この髪どうしてダメですか』も、この“ワンテーマ×マルチイシュー”の構図に当てはめることができます。「地毛証明」という大きなワンテーマがありつつも、議論できるイシューは「日本の教育現場の課題」や「個性と多様性」など、多岐に渡ります。だからこそ年代や性別を超えて、あれだけ大きなコミュニケーションが生まれたのだと思います。

伊豆原:今の時代でもやはりコアメッセージとコアターゲットは設定すべきですが、そこで完結するのではなく、コア周辺のターゲットも巻き込んでいけると、より機能するコミュニケーションへ昇華する確度が上がると思います。「このテーマについて面白いと思う人、集まれ」を生むためには、いかに魅力的な言葉で、様々な属性の人に対して参加しやすい状態を作れるかが肝だと思います。

また、より多様な人々を巻き込むコミュニケーションを設計する上で、テレビのバラエティ番組の作り方も参考になりますよね。特にゴールデンタイムのバラエティって、家族の話、恋愛の話、食の話、お金の話、医療の話…など、誰もが興味を持つテーマで企画されています。広告コミュニケーションの設計を行う際にも、こうした普遍的なテーマをコアに据えつつ、トライブごとに適したメッセージを出し分けるような手法も有効なのかもしれません。

小林:そうなんですよ、実はメディアって昔からそれをやっているんですよね。クイズ番組を例に出すと、視聴者によって違った楽しみ方ができて。アカデミック畑な人も、ミーハーも、暇つぶし勢も、みんな楽しめる仕組みになっています。より多くの視聴者が興味を持ってくれる話が何かを考えると、結局は普遍的なテーマに行きつくんですよね。メディアは視聴率を取ることがビジネスですから、自然とそういう意識になると思うのですが、キャンペーン設計においても、テーマが行き過ぎると特定のターゲット層以外はついていけなくなってしまうので、その視点はやはり大切にしたいです。

ディスカッション<前半>の結論

|

| ≫後半『前向きな会話を生むには“解釈の余白”が必要』 |

1995年生まれ大阪育ち。2018年同志社大学卒業後、株式会社マテリアルに新卒入社。1年目でウェブメディア『PR GENIC』を立ち上げ、記事の執筆と編集全般や、セミナーの企画など、コンテンツ作りを幅広く担当。半年間ハウスメーカーのマーケティング部への出向も経験。現在はオープンイノベーション支援に従事しつつ、外部アドバイザーとして編集のサポートを行っている。

1

2