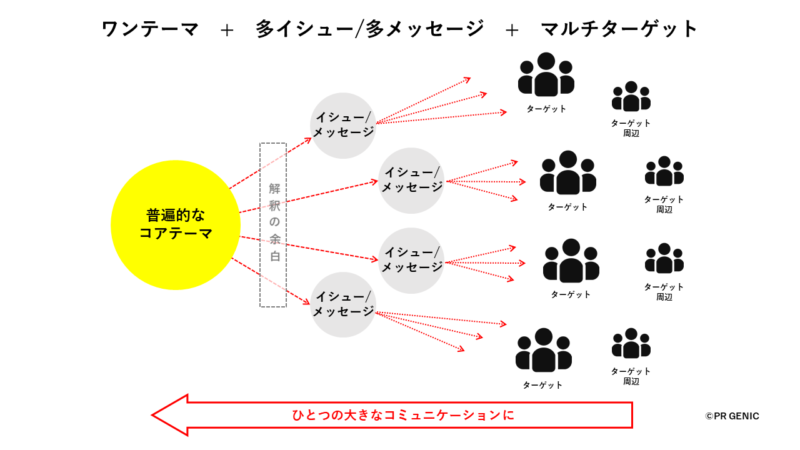

前向きな会話を生むには“解釈の余白”が必要

小林:コアテーマが普遍的であることと同時に、解釈の仕方に余白があることもやはり大切ですね。「#この髪どうしてダメですか?」の事例は、当事者である若い世代の女性だけでなく、40~50代のジャーナリストも意見したりしていて、様々な属性の人がコミュニケーションに参加できました。それは誰もが関心のある普遍的なテーマに対して、解釈の仕方は個々人に委ねていたためだと思います。

伊豆原:目の前にいる人のことだけでなく、その周りにいる人のことも視野に入れること。ここまで設計できると良いですよね。解釈の余白を持たせて、様々なターゲットを巻き込んだ好事例で言うと、『雪見だいくふう』は晴らしい施策だと思います。 “どんな食べ方でも良い”というふうに、参加者が自由に楽しめる余白を残したキャンペーン設計になっています。また『雪見だいくふう』の事例においては、生活者だけでなく民間企業を巻き込むことに成功しているのも大きなポイントだと思います。

| 雪見だいくふう企業参戦の詳細はこちら⇒https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001245.000002360.html |

“外野”を視野に入れたコミュニケーション

小林:しかし、たとえ普遍的なテーマを掲げていたとしても、生活者に受け入れられず滑ってしまうコミュニケーションもあります。ここに、多くの人を巻き込みたいはずなのに、メッセージを設計する時に冷静になれていない実態がありそうですね。

伊豆原:最近、「エンパシー」という考え方が、日本でも徐々に浸透してきている気がします。「エンパシー」とは、他者の立場から物事を捉えることを意味しますが、コミュニケーションを設計していく上では、この「エンパシー」という考え方を、きちんと意識していかなければいけないのかもしれませんね。

小林:相手への想像力を持つことは非常に大切ですよね。これを見たときに、相手はどんな感情を抱くだろうと想像し、共感する力。特にマスメディアの方々は、この部分を非常に気にされていると思います。

伊豆原:プランニングするにあたって、コアターゲットしか見ずに、「この層にだけ受け入れられれば良い」と考えていくと、どうしても視野が狭くなってしまう。よって、コアターゲットが抱く想いや感情を想像しつつ、その周りにいる方々に関しても、ちゃんと思いを巡らすことが大事になってきますよね。

マルチコミュニティ時代のPR戦略

小林:そう考えると、PRって「パーティートーク」に似ているかもしれませんね。これまでの広告的なコミュニケーションでは、こちらから相手を決めて話しかけていましたが、これからはその脇にいる人も視野に入れて、全員にウケる話をしなければならない。この特定の5~6人にウケるからといって、身内ネタを話してはならないんですよね。令和で話題になる事例の数々を紐解いていくと、会話の本質に行き着くような気がします。

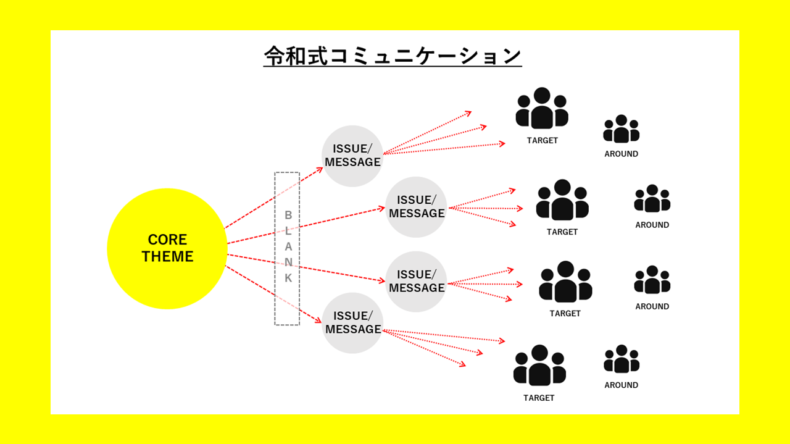

伊豆原:外野ありきで考えるという視点は大切ですね。トライブマーケティングの考え方にある「メッセージの出し別け」というのはその通りだと思っていて、企業の人格ともなるような、“骨太のコアメッセージ”はひとつあるけれど、狙うコミュニティによってメッセージの内容は変化させる。それが“国全体”なのか、“一部コミュニティ”なのか、レベル感には大小がありますが、コミュニティごとにメッセージをチューニングしていくという戦略は、非常にPRらしいなと思います。

インターネットやSNSによる緩やかなつながりの誕生は、私たちが複数のコミュニティへ横断的に帰属することを可能にしました。さらにコロナ禍で、場所や時間の制約を超えた、オンライン上でのコミュニティもますます増えてきています。実際、わたし自身も、帰属するコミュニティの数が、数年前と比べて多くなりました。こうした時代だからこそ、コミュニティ≒トライブごとに攻略していく、という方法は、より効果的になってくると思います。

小林:マルチコミュニティ時代だからこそ、ターゲットの周辺トライブも常に視野に入れておく必要がありますよね。予期せぬ炎上を防げるだけでなく、前向きなコミュニケーションの盛り上がりを生むこともできる。事業会社のマーケターの方だと、どうしても購買に直結するターゲットに向けたコミュニケーションだけを考えてしまうかもしれませんが、その周囲を見逃さないようにするだけで、可能性が大きく広がるのではないかと思います。「意図していなかったリアクションを逃さない」ということも、常に心がけていたいですね。

伊豆原:コアターゲットはもちろんのこと、その周囲の方々も視野に入れてコミュニケーションを設計。そうすることで、小さな「ざわつき」を複層的に起こしていき、結果的に大きなうねりに昇華していく。そんなコミュニケーションの形を、これからも模索していきたいと思いますね。

ディスカッション<後半>の結論

|

伊豆原 浩太 (電通PRソリューション局)

家電メーカーにてアジア市場向けプロダクトマーケティングに携わった後、電通に入社。プランナー/コピーライターとして、さまざまな業界のコミュニケーションプランニングに従事。また、「ソーシャルグッド」をテーマにしたプロジェクト開発からTV番組企画まで幅広く手掛ける。2018年4月から1年半電通PRに出向。受賞歴に日本PRアワードグランプリ、GWA、SABRE、PR AWARDS ASIA、ACC、日経広告賞、日本雑誌広告賞、OCC、FCC 他。

小林 秀行 (株式会社マテリアル STC局ゼネラルマネージャー)

臨海学校職員、司書、編集プロダクションを経てPR業界へ。2012年にPR会社マテリアル入社。PRプランナーとして数多くの市場を担当。2015年から TBWA HAKUHODO へと転籍し、クリエイティブセクションにて Head of PR を務めたのち、再びマテリアルへ。企画部門の統括として、ストーリーテリングセンターGM就任。受賞歴として PRSJ PRアワードグランプリ シルバー、Cannes Lions PR Gold等。

1995年生まれ大阪育ち。2018年同志社大学卒業後、株式会社マテリアルに新卒入社。1年目でウェブメディア『PR GENIC』を立ち上げ、記事の執筆と編集全般や、セミナーの企画など、コンテンツ作りを幅広く担当。半年間ハウスメーカーのマーケティング部への出向も経験。現在はオープンイノベーション支援に従事しつつ、外部アドバイザーとして編集のサポートを行っている。

2