味の素冷凍食品は、2019年に「戦略PRグループ」を立ち上げ、マス広告中心の広報から、PR発想を軸とした広報への転換を図りました。特に、SNSを活用した情報発信に注力し、企業活動や環境への取り組みを積極的に伝えることで、単なる商品の宣伝にとどまらない企業の姿勢を発信しています。

2020年の「冷凍餃子の手間抜き論争」では、「冷凍餃子は手抜きではなく手“間”抜きです」との投稿が大きな反響を呼び、SNSの影響力を改めて認識する契機となりました。さらに、2023年の「冷凍餃子フライパンチャレンジ」では、生活者の声に真摯に向き合い、ギョーザの改良プロジェクトから、フライパンリサイクルを実現。透明性を重視した情報発信をおこないながら、商品改良や共創の形を築いたことで、国内外のさまざまなアワードを受賞しています。

今回は、味の素冷凍食品株式会社マーケティング本部戦略コミュニケーション部PRグループ長の勝村敬太さんにインタビューを実施。同社が大事にするPRの軸やコミュニケーションについてお話を伺いました。

CONTENTS

2020年の「冷凍餃子の手“間”抜き論争」が社内外に与えた影響

「マス広告」から「PR発想」へシフト。SNS注力の背景とは

PRグループ長 勝村敬太さん

ー貴社は、2019年に広報の組織体制の見直しを図ったそうですが、その背景について教えてください。

当時のマーケティング本部長が、2019年頃から外部企業との情報交換や勉強会を実施し、広告からPRへの転換を図る動きを進めていたことがきっかけです。長年、味の素グループは、マス広告を中心としたコミュニケーションをおこなっていましたが、その考え方を見直してPR発想へシフトしていくために、広報の組織体制を再編。2019年に戦略PRグループを立ち上げ、翌年には「戦略コミュニケーション部」に名称が変わり、広報機能をすべて集約して、社内外の広報業務を担当することになりました。

ーコミュニケーションの観点でいうと、貴社のXアカウントも印象的だと思います。SNSに力を入れ始めたのも、この頃からなのでしょうか。

戦略PRグループを立ち上げた当初、SNSはイベントがある時の情報発信で使用する程度で、あまり積極的な運用ができていませんでした。一方で、SNSによるコミュニケーションは、その頃から生活者に非常に浸透していたため、もっと日常的に当社の主力商品である「ギョーザ」や、企業の取り組み・活動を発信していきたいと考え、まずは公式アカウントを立ち上げました。

ー立ち上げから、どのようなSNS戦略を考えられてきたのでしょうか。

当社は、味の素グループの冷凍食品事業を担う会社であり、企業広報に関しては味の素グループに委ねていたため、はじめは新商品の発表や、キャンペーンなどの情報を発信していました。しかし、そのような情報だけでなく、「味の素冷凍食品」という会社を知ってもらうため、環境対応等の企業活動を、なんとかSNSで伝えられないかと考え始めたんです。

炎上と話題化は紙一重。“リスク”を恐れすぎない対応が社内のPR機運をも高める

「手“間”抜き論争」時の実際の投稿

ーそのような考えのなかで、2020年の「冷凍餃子の手“間”抜き論争」に関するコミュニケーションが話題となりました。

まず、2020年に起きた「冷凍餃子の手“間”抜き論争」についてですが、この頃はちょうど「ポテトサラダは手作りか惣菜か」という、“ポテサラ論争”がX上で注目されていました。世間でも「手抜き」というテーマに関心が集まっていた時期だったんです。こうした状況下で、「夕食に冷凍餃子を出したら手抜きだと言われた」というXの投稿が話題に。その投稿に、当社のSNS運用担当者が「冷凍餃子は手抜きではなく手“間”抜きです」というタイムリーなリポストをおこなったのが、同論争の発端です。

そのSNS担当者は、家庭では母親としての立場があったため、率直に感じたことを自分の言葉で投稿したそうなのですが、最初は一部批判的なコメントが寄せられ、実は炎上の心配もしていたんです。しかし、「よく言った」「ありがとう」「手間抜きは悪い事ではない」など、ポジティブな反応が増え、最終的には私たちの投稿に共感する声が多数を占めるようになりました。

ー「手“間”抜き論争」は、貴社にとってもかなりインパクトがあったのではないでしょうか。

そうですね。この一件をきっかけに、社内でも「SNSの影響力」を再認識するようになり、PRが企業にとって重要だという機運が高まりました。その結果、社内全体で「広告中心に何かを発信する」よりも、「生活者やステークホルダーに寄り添った情報発信やコミュニケーションが大事」という行動変容につながったのです。

加えて、この事例で学んだのは、「SNSを活用する上では、一定のリスクをしっかり受け入れる必要がある」ということ。炎上とバズることは表裏一体です。炎上を恐れすぎていると、世の中の関心を引きつけるような投稿はできないと、あらためて感じました。

回収数3,520個!「冷凍餃子フライパンチャレンジ」で目指した“共創”の形

「餃子がフライパンに張り付いた」SNS投稿から生まれたきっかけ

ーそのような経緯を経て、社内で広報PRの重要性が浸透し、2023年には「冷凍餃子フライパンチャレンジ」を実施されていました。このプロジェクトは、どのような背景で生まれたのでしょうか。

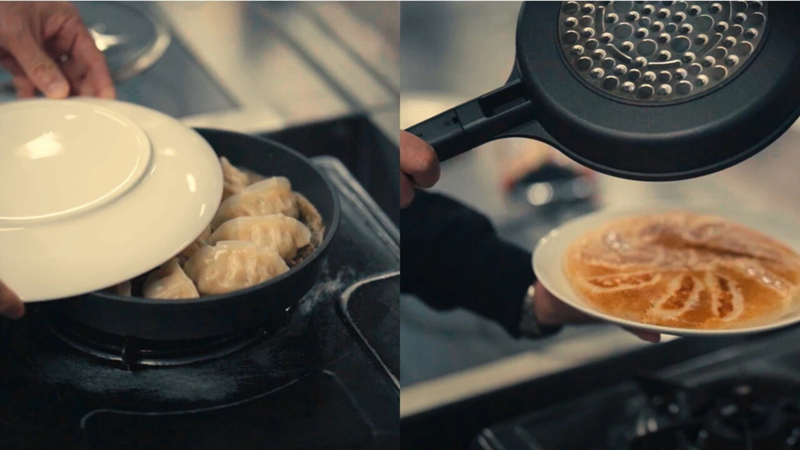

このプロジェクトは、SNSで「味の素の餃子がフライパンに張り付いた」という投稿を偶然発見したことが始まりでした。当社の餃子は、「水・油なしできれいに羽根つき餃子が焼けます」という触れ込みで販売している商品です。しかし、投稿された写真を見ると、フライパンに張り付いている餃子が撮影されており、直感的に「なぜこういうことが起きたのか」と興味を持ちました。そして、「どんなフライパンを使っているのか見てみたい」という純粋な好奇心と、企業としてきちんと対応しなければならないという責任感から、技術部のギョーザチームに相談を入れ、投稿主にも「フライパンを見せてほしい」と直接コンタクトを取りました。

結局、1か月が経過しても、フライパンは届かなかったのですが、SNS上では「味の素がそこまで対応するの?」という思った以上の反響を呼んでいました。ここで、何の説明もなく終わってしまうのは無責任だと感じ、技術部でフライパンの張り付き問題を再現する試験を実施。その結果を、約1か月後に発表することを決意したのです。しかし、技術部での再現実験は、あくまで社内環境での検証であり、「実際の家庭ではどのようなフライパンで調理されているか」を知ることはできません。ただ、ありがたいことに、その間にも「私のフライパンも餃子が張り付くので送りますよ」という申し出が数件寄せられていたんです。社内でも、「可能なら実際のフライパンを見てみたい」という声が上がり、フライパンを集めることにしました。

実際に集まったフライパン

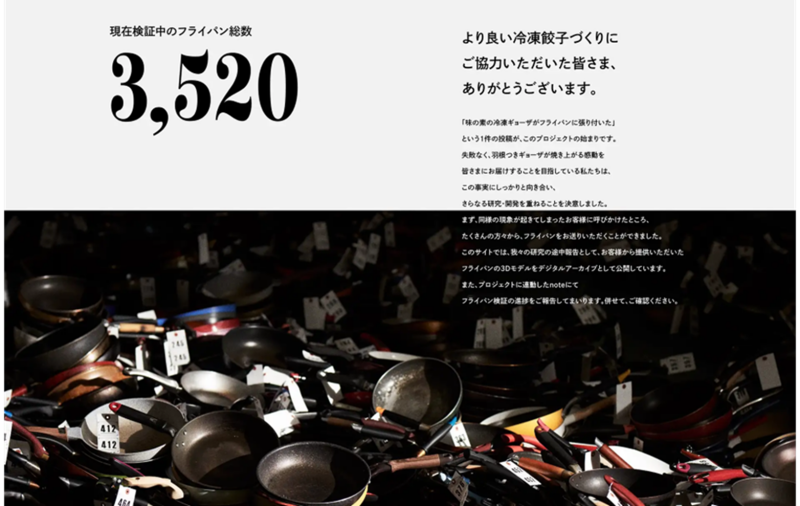

「送っていただいたフライパンは返却しませんが、代わりに餃子をお送りします」というシンプルなメッセージをSNSで発信したところ、最終的に3,520個のフライパンが集まり、募集当初の予想をはるかに超える反響へとつながりました。

透明性の高い情報発信で生活者からの信頼度を向上

2024年春発売の改良された「ギョーザ」

ーそこから、どのようにプロジェクトを進めていったのでしょうか。

実際に送られてきたフライパンを確認すると、一緒に手紙や付箋、段ボールに直接書かれたメッセージなどが多く添えられていました。その内容は、単なる「焼きにくいフライパン」の話ではなく「思い出の詰まったフライパン」について語るものでした。

「就職で上京する時に親にもらったフライパンで、なかなか手放せませんでしたが、味の素さんの研究に役立つなら、この機会に送ります」「夫が学生時代から使っていて、結婚後もずっと使い続けてきた思い出のあるフライパンです」

こうしたメッセージを読むうちに、フライパンがたくさんの思い出の詰まった“大切なモノ”だと気づき、思わず胸が熱くなりました。それと同時に、企業として期待に応えなければならないと強く感じたのです。そして、この状況を知った他部署の社員たちも興味を持ち始め、次第にプロジェクトに関わる人が増えていき、約半年後の2024年春に、改良を加えた新しい餃子の発売に結びつきました。

最初にフライパンの募集をした際にも、一部のメディアに取り上げていただきましたが、まだ集まったばかりで、これから検証する段階でした。しかし、半年後に改良版の餃子の発売を発表した際には、SNSの投稿から本当に商品リニューアルへとつなげたことに対して、多くのメディアに関心を持っていただき、広く取り上げてもらえるようになりました。この一連の流れは、社内にも良い影響を与え、自社への誇りという形で社員のエンゲージメント向上にも寄与したのではないかと思います。

実際の専用サイト

ー「冷凍餃子フライパンチャレンジ」におけるPRの軸を教えてください。

今は情報を隠す時代ではないので、「冷凍餃子フライパンチャレンジ」では、透明性を持って情報公開することを意識しました。約3,500個ものフライパンを託された以上、どのように活用し、どのような結果になったのかをきちんと報告する責任があると考えたからです。

社内的な事情で公開できない部分もありますが、見せられる範囲はしっかりと公開し、専用サイトや動画を通じて情報発信をおこないました。目指したのは、生活者の課題を受け取り、真摯に向き合いながら改良を進める“共創”の形でしたね。

生活者視点の“永久改良”で選ばれ続ける企業に

ー25年1月には、「冷凍餃子フライパンチャレンジ」から生まれたフライパンを販売していますが、これはどのような経緯で企画・発売が決まったのでしょうか。

大量のフライパンが会社に届いたときから、検証も含めこの先このフライパンをどう扱うべきかをずっと考えていました。研究をしている間、社内では「アルミ製のフライパンをリサイクルして何か作れないか」などのアイデアが次々と出ており、オブジェや記念品…とさまざまな案が挙がっていました。

実際に集まったフライパンの大多数がアルミ製であったことから、資源化することを前提として、「このアルミを使って、もう一度フライパンを作り、多くの人に届けたい」と考えるように。そして、新潟県燕三条にある杉山金属という会社の社長が、この取り組みに共感していただいていると紹介を受け、フライパンに再生することになりました。

今回、私たちはフライパンを販売することはできないので、あくまでリサイクルして再生したものを皆さんの元に戻すことになります。また、リサイクルの過程を経て、新たに生まれ変わる様子をしっかり伝え、より多くの人に資源循環の過程を知ってもらう良い機会だと思いました。そのため、ホームページでリサイクルの過程を紹介するコンテンツを掲載し、さらには、noteで裏話や詳細な情報を発信しています。

ーさいごに、今後の展望について教えてください。

先ほどお話したように、「手抜き・手間抜き」「フライパンチャレンジ」の取り組みを通じて、社内の多くのメンバーがPRの可能性に気づいてくれました。そのおかげで、今私たちがおこなっている活動にも、自然と関心を持ってもらえるようになっています。これからも、私たちが生活者と向き合う姿勢は変わりません。「永久改良」という考えのもと、常に生活者の声を聞きながらより良い商品をお届けできるように取り組んでいきたいと思います。

主にwebメディアでの編集・執筆・取材を行なっており、ビジネスからライフスタイル、イベントまで様々な領域で記事を寄稿している。 趣味はダンスやDJ、旅行。