2026年に創業120年を迎える老舗メーカー、側島製罐株式会社。従業員約45名の中小企業である同社は、経営者自らが広報の最前線に立ち、商品や取り組みの裏側にある想いやストーリーを丁寧に発信するという独自のアプローチを実践しています。

このような広報のあり方にたどり着いたのは、20年連続で下がり続けていた売上や、社内のネガティブな雰囲気といった、会社が直面していた危機的状況がきっかけでした。今回は、金融業界から家業に転身し、現在6代目代表を務める石川貴也さんにインタビューを実施。広報活動に力を入れるようになったきっかけや、「全員広報」を実現するための組織づくり、広報活動が経営にもたらすインパクトなどについて伺いました。

CONTENTS

売上回復と組織変革を実現した「全員広報」体制の構築

側島製罐代表 石川貴也さん

—広報活動に力を入れるようになったきっかけを教えてください。

大きなきっかけは、会社の経営状況を改善したいと思ったことです。実は、僕が入社した直後は、現在のような知名度もなく、業績も悪化の一途を辿るばかりの危機的状況でした。なんとか状況を好転させようと、さまざまな方法を模索した結果、SNSでの偶発的な“バズ”を経て「広報活動」の効果に注目するようになったのです。

きっかけとなった投稿

2020年秋ごろから、会社として広報活動への注力をスタート。最初は、僕自身がSNSなどを使った発信活動に取り組み、2021年にはプレスリリースの作成・配信を始めました。広報に力を入れるようになったことで、新規のお問い合わせや、既存のお客さまからの引き合いが少しずつ増加。20年連続で下がっていた売上が回復の兆しを見せ始め、2020年には5億円を割っていたのが、2023年は約8億円、2024年は7億3,000万円の売上を作ることができました。経営状況は着実に良くなってきており、社内でも各社員がお互いにリスペクトと感謝の気持ちを持ち、高い生産性のもとで働く良い雰囲気になりました。

—広報活動は現在、どのような体制で実施しているのですか?

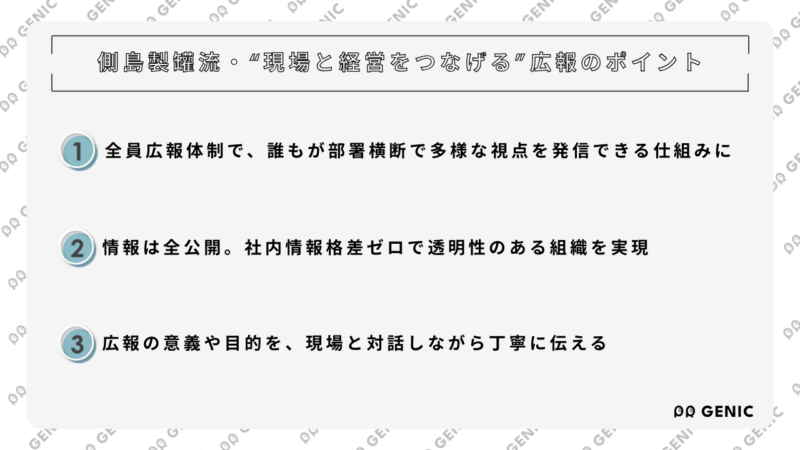

おもに広報を担うメンバーは、僕を含めて計3名です。ただ、当社では役職や部署を設けず、全員が経営者の意識で仕事や会社と向き合う「中小企業型ティール組織」という組織形態になっています。そのため、広報担当の3名は全員がほかの業務と兼務しており、僕は経営、一人はデザイン、もう一人は通販サイトの運営を担っています。また、プレスリリースは広報担当者のみならず、営業担当者など「やりたい」と手を挙げてくれたメンバーが作成するケースもあります。社内での日々の出来事は全社員が発信してシェアし合う文化もありますし、いわゆる“全員広報”の形で、広報活動にあたっています。

「純度の高い言葉」で伝える。経営者が広報の最前線に立つ理由とは

—石川さんも広報に携わっているとのことですが、具体的にどのような業務を担っているのですか?

プレスリリースの作成や、X・noteをはじめとする自分のSNSアカウントでの発信、メディア対応を手がけています。プレスリリースの作成は、自分で書くだけでなく、他のメンバーが書いたものにコメントをしたり、そもそもどのような構成にするべきかを一緒にディスカッションしたりすることも多いですね。

また、メディア対応では、取材が確定したものだけでなく、メディアの方から相談ベースでいただくご連絡にも僕が自ら返事をします。メディアが企画の検討段階で連絡をしてくるということは、取材するかどうかを判断するための材料があと一歩足りていないということ。取材決定の後押しとなるような情報を的確にお渡しするためには、メディア目線に立つことが必須です。「当社のどのような人や場所、ポイントを取材していただくと、メディアの方が考える企画意図を達成できるのか」を伝えるためには、やはり経営者自らの言葉でコミュニケーションをとった方が、説得力が増すと思うのです。そのため、当社ではメディア対応を僕自身が担う機会が多くなっています。

—経営者が広報を「専門部署の仕事」と捉えるケースも多い中、石川さんはなぜ、自ら広報活動の最前線に立つのでしょうか。

広報活動を通じて、自分の言葉が世の中に届くことに手応えを感じ、純粋におもしろさを感じるからです。企業から出す情報は、ともすると何人ものチェックと決裁を経て、角が取れた当たり障りのないものになりがちです。しかし、経営者が自分自身で情報を発信すれば、会社の想いや考え、作っているもの、社内にいる人たちのことを、純度の高い言葉で伝えることができます。僕が好きな「側島製罐で働く人たち」のことを世の中に知ってもらえるため、広報活動に大きな意義を感じながら、日々取り組んでいます。

また、もう少し視座を上げて会社の経営視点で考えると、広報は小さな力で大きなリターンを生み出せる、レバレッジの利く仕事だと思います。広報活動を積み上げていくことで、日常の営業活動では獲得できないような社会的信頼を得られるのは、やはり有意義ですよね。たとえば、新規顧客の獲得を目指すにしても、知名度があった方が関心を持ってもらえる確率は上がるわけです。自社の説明をして信用を得るところから始めなければならない場合と比べて、営業活動のスタートラインは、受注に一歩近い場所から開始できますから、営業のコスト削減につながります。実際、当社でも著名なメディアに取り上げられた際、お客さまから連絡をいただいて、今後のビジネスにつながる前向きな話をすることができました。こうした効果は営業だけでなく、そのほかの事業活動についても同様のことが言えます。広報は経営全体で見たとき、社会的信用を得る有力な成長ドライバーです。

プレスリリース作成時のポイントから見える社内コミュニケーションのこだわり

—プレスリリースを書く際に意識していることを教えてください。

新商品の発売にしても、新たな取り組みの実施にしても、「なぜやるのか」を明確に伝えることでしょうか。1日に何千、何万と新商品が出る中で、当社に関心を持ってもらうためには、やはり自社ならではの商品開発への想いを丁寧に伝えたほうが良いと思っています。

そもそも僕は、「企業活動とは、社会をより良く変えるためにおこなうもの」だと考えています。活動や商品、事業の裏側にある考え方や背景、想いを伝え、より多くの方に知っていただくことで、世の中が少しでも良い方向に変わっていけば。そんな想いでプレスリリースを書いていますね。

—そうしたスタンスは、社内でプレスリリース作成を手がける他のメンバーにも大切にしてほしい部分かと思います。考え方や手法をどのように伝達しているのでしょうか。

プレスリリース作成ノウハウの伝授に関しては、大きく2つのポイントがあると思っています。1つは、プレスリリースの中に会社の想いや考え方を載せてほしいからこそ、社員に当社の考え方を正しく理解してもらうこと。もう1つは、文章力や言語化力を磨いてもらうことです。

前者に関しては、当社のミッション、ビジョン、バリューを体現できるよう日頃から意識してもらうことと、会社に関する情報を全社員でシェアする仕組みが有効に働いていると感じています。当社では、外部から会社宛に届くメールや、社用ツールのSlackでやり取りされる情報は、すべて全社員が確認できるんです。SlackではDMの使用を基本的にNGにしており、社員間での情報量の格差や事業・業務に対する認識のズレを、限りなく少なくすることができています。

後者の文章力に関しては、僕や社内メンバーからの原稿への赤入れや、構成案を作る際のディスカッションで磨いてもらえればと考えています。とはいえ、特に僕の決裁があるわけではなく、Slackで他のメンバーに意見を募っているケースも見かけますね。多数の目で確認することで、より読みやすいプレスリリースに仕上がるのだと思います。

—そうした情報共有の仕組みがあるからこそ、幅広いメンバーが広報に携わったとしても、社外に発信する情報に一貫性を保てるのですね。

そうですね。加えて、プレスリリースを出す際は、その商品に関わるすべての人に、感謝を伝えることも忘れないよう意識しています。世の中やメディアに新商品の発売開始を伝えられるのは、企画開発や製造、流通などを担う人がいてこそ。広報は、そうしたメンバーを代表して、世の中に情報を届けているに過ぎません。ほかの業務担当者へのリスペクトと感謝も大切にすることで、社内でお互いが情報を共有し、支え合いながら、良い形で広報活動を続けられるのだと思います。

“情報格差ゼロ”で実現する攻めの広報が、経営を動かす最強の武器に

—広報での成果の裏側に「業務間・社員間での情報格差や分断を生まない仕組みとカルチャーの存在」があるのは、非常に興味深いと感じました。

当社は「自律分散型組織」として、全社員で役割を分担しながら、各々が経営者並みの責任を持って仕事をしているので、分断を生まないような仕組みづくりは、やはり強く意識しています。一部の人たちが、見えないところで話し合い、仕事を進めてしまうと、後からその内容を知った人は取り残されたような感覚を持つと思います。そうした感情が生まれる機会が増えるほど、分断は進みます。その結果、情報が滞留する「風通しのよくない組織」になってしまう。それでは、仕事の生産性は上がりませんし、お客さまに対しても良い仕事はできません。昨今、企業経営のキーワードとしてよく耳にする「心理的安全性」がしっかりと保たれる組織づくりは、僕としても日頃から心がけているところです。

—貴社では、広報活動の意義に対して全社的な理解・浸透が進んでいるように感じます。

ありがとうございます。そう感じていただけるのは、広報活動をおこなう際に、その活動の意味を社内に丁寧に説明しているからだと思います。僕が、イベント登壇やメディア出演を果たしても、正直に言えば、目に見えて売上が増えるわけではありません。ただ、社会からの信頼は獲得できるかもしれない。それが、今後の当社にどれほどの影響をもたらしてくれるのかを、Slackなどを通じて毎回、しっかりと言葉を尽くして説明しています。加えて、現場への感謝を伝えることも、絶対に忘れないようにしていますね。こうして、メディアに取材していただけるのも、現場でものづくりに携わってくれているメンバーがいるからですし、社員のみんなが会社を支えてくれていてこそですから。

—最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。

広報歴はそこまで長くない僕ですが、今日まで活動を続けてきて思うのは、広報は受け身では成り立たない仕事だということです。本質は営業活動と一緒。日々、あちこち駆け回って情報を仕入れ、それをどのような人たちに届けたら喜んでもらえるのかを考え抜いて、行動に移していく。それが、広報の仕事です。広報として、お客さまとなるのはメディアかもしれませんし、社内広報であれば社員かもしれません。多くの方に喜んでいただけるよう、活動を積み重ねていくことで、社会や社員からの広報に対する信頼度が上がっていくのだと思います。

そうした活動の中で、もしかすると経営者が知らなかった、新しい視点を入手できることもあるかもしれません。それは、現場をすべて見て回ることが難しい経営者にとっては、とてもありがたい情報になります。その意味では、広報は経営に貢献する活動にもなりえます。広報活動に携わっている方には、ぜひ地道な活動を積み上げていただきたいです。会社として関わる人たち全員がお客さまだという思いで、どうしたら喜んでいただけるのかを考えながら仕事をしていくことで、きっと成果が表れてきます。諦めずに、行動し続けていただけたらと思います。

広報歴7年のフリーライター。中堅大学、PR会社、新規事業創出ベンチャーにて広報・採用広報を経験。2021年より企業パンフレット、オウンドメディア、大手メディア、地方メディアなどでインタビュー記事を執筆中。書籍の編集・ライティングも行う。