SNSやインフルエンサーの活用が当たり前となった今、ブランドの存在感をどう高め、生活者の心を動かすコミュニケーションを生み出すか、PRやマーケティングの現場で悩む方も多いのではないでしょうか。トレンドや手法が激しく移り変わり、従来の手法がすぐに通用しにくくなる時代だからこそ、ブランドの本質的な価値をどう伝え、共感や話題を生み出していくかが、日々問われています。

今回は、90年代のナイキジャパンで「東京プロモーション」と呼ばれる独自のマーケティング施策(音楽やファッション、アートなど東京発のカルチャーとスポーツを融合させ、ブランドの新たな価値を創出した取り組み)を手がけた、stop monkeying around株式会社 代表取締役社長・坂井秀彦さんにインタビューを実施。体験価値やカルチャーとの共創による話題化、インフルエンサーやコミュニティとのリアルな関係性の築き方、そして「波を読む力」による時代や市場の変化を捉えたPR・マーケティング戦略とは。日本における、ナイキの知名度と信頼を確固たるものにした取り組みの裏側について伺います。

| stop monkeying around株式会社 代表取締役社長 坂井秀彦 PRエージェンシーでキャリアをスタートし、30年以上に わたってPRとマーケティングに携わる。NIKE・Levi‘s・Fossil・Jack Daniel’s・Safiloなど、さまざまな外資系ライフスタイルブランドで、マーケティングやブランドマネージャーを担当。NIKEでは、まだ日本で 馴染みの薄かった「インフルエンサーマーケティング」を立ち上げ、ストリートにおける絶大なNIKEの影響力をつくりあげた立役者。サーフブランド『Hurley』の日本での立ち上げメンバーでもあり、ソーシャルグッドやカルチャーマーケティング、 戦略PRを得意とする。店舗オープンからスタッフ教育に至るまで、幅広い分野の豊富なコミュニケーション経験値が特長。 |

CONTENTS

90年代のナイキが仕掛けた“ユーザー視点”のPRアプローチ

stop monkeying around株式会社 代表・坂井 秀彦さん

ー坂井さんは、1995年にナイキジャパンへ入社したと伺いました。当時のマーケットは、どのような状況だったのでしょうか?

入社当時は、『AIR MAX 95(エア マックス 95)』が発売されたばかりの頃でした。初期モデルの売れ行きが芳しくなく、特にランニングシューズとしては、期待されたほどの売上が出ていない状況でした。その一方で、90年代はストリートカルチャーやヒップホップが台頭し、スポーツウェアがファッションとして受け入れられるなど、スポーツとライフスタイルが融合し始めた時代でした。そのなかで、スケーターたちが『AIR JORDAN 1(エアジョーダン1)』を履き始めるなどのブームが到来。バスケットボール以外のストリートファッションの中で、徐々にナイキが注目されるようになりました。また、アメリカではスポーツとカルチャーが密接に結びついていましたが、日本ではその融合が進んでいないと感じており、まだまだ発展の余地があると考えていました。

ーそんな中、ナイキとしてはどのような戦略を考えていたのでしょう?

エアマックスブームも長くは続かず、1998年頃には“エアマックスバブル”が崩壊。ライフスタイル市場として築かれていたものも一気に落ち込みましたが、だからこそ、次のステップとして「もう一度市場をどう再構築していくか?」というのが、新たなスタート地点になりました。

再構築にあたっては、「ライフスタイルカテゴリー」といった新しい枠組みを作るのではなく、ユーザー視点での仕掛けを重視しました。特に、音楽やファッションとのつながりを意識したうえで、ライフスタイル層への働きかけを強化し、スポーツとカルチャーが自然に交わる新たなアプローチを模索したのです。こうして、従来のトップアスリート中心のスポーツマーケティングから、カルチャーやライフスタイル層へのアプローチへと転換し、90年代後半から「東京プロモーション」に携わるようになりました。

体験・共感・共創で築く、カルチャードリブンなブランド戦略

コラボと体験で話題を創出。ナイキの新しいブランドコミュニケーション

ー「東京プロモーション」では、どのような施策やプロモーションを手がけたのでしょうか?

最初に取り組んだのは、都内のスタジオにバスケットボールコートを設営して、DJやグラフィティアーティストに演出してもらう、プロモーションイベントの開催です。こうした活動を通じて、スポーツと音楽・アートなどのカルチャーを結びつけ、新しい価値を生み出そうと考えていました。

転機となったのは、1999年にファッションブランド『SOPH.』が展開した、フットボールブランド『F.C. Real Bristol(以下、F.C.R.B.)』とナイキのコラボレーションです。当時のナイキは、スニーカーなどのフットウェアでの存在感は抜群だったものの、アパレルにおいては「並んででも買いたい」と思わせるような、魅力的な商品を提供できていないことが課題でした。そのような背景のなかで誕生したこのコラボは、サッカーワールドカップの開催で、世間のサッカー熱が高まっていたタイミングだったこともあり、ナイキのアパレル事業の認知拡大に大きく寄与しました。

また、プロモーションやイベントを通じて、「話題をつくる」ことも意識していました。たとえば、裏原宿に立ち上げた、ナイキのコンセプトショップ『AD21』もそのひとつです。『AD21』では、世界中からナイキの限定商品を集めたり、毎月テーマや内装を変えたりと、来るたびに新しい体験ができる場づくりに取り組みました。単なるショップではなく、ナイキというブランドの世界観を体感してもらえる「媒体」として、店舗を機能させようと試みた取り組みでした。

“カルチャーフィット”で広げる、インフルエンサーマーケティングの原点

ー「東京プロモーション」は、“日本初のインフルエンサーマーケティング”と言われることも多いですが、その観点ではどのような活動をされていたのでしょうか?

おもに、シーンを牽引するキーパーソンたちに、スニーカーをギフティングしていました。彼らに履いてもらうことで、「ナイキ=かっこいい」と思ってもらえるような、自然な広がりを期待していたんです。そのため、キーパーソンたちが集まるような場所には積極的に参加して、関係値を築いていましたね。即効性のある効果というよりも、徐々に「カルチャーの土台をつくる」という感覚を意識していました。

そうした地道な活動を続けていくなかで、次第に東京独自のスニーカーシーンが、海外からも注目されるようになりました。さらに、会社全体でもこの取り組みが、「エナジーマーケティング」というプロモーション手法の一つとして体系化されたのです。そこから、特に東京・ニューヨーク・ロンドンといった都市を拠点に、ファッションや音楽・アートなどのカルチャー層に向けたイベントやコラボレーション、インフルエンサーとの連携など、従来のスポーツマーケティングとは異なる、新しい発信が本格的に展開されていきました。

ー起用する文化人や業界人を選ぶ上で、最も重要視していた基準は何ですか?

特に意識していたのは、ブランドとの“カルチャーフィット”です。スニーカーは誰にでも配っていたわけではありません。ブランドが好きかどうか、ブランドフィロソフィーに共感してくれているかどうかは、話しているとなんとなく伝わってくるもの。ナイキというブランドは、“今までの概念を覆して新しいスタイルや表現を生み出していく”という姿勢を持っています。そのため、ファッションモデルよりも、自分の感性でシーンを動かしているDJやクリエイターのような、革新的なことに挑戦している人たちの方が、ナイキとの親和性が高かったと思います。

共存共栄の関係性。インフルエンサーと築くブランドの輪

ーブランドとのカルチャーフィットを重視したうえで、どのようにしてナイキの魅力を広めていったのでしょうか?

当時は、まだウェブメディアが主流ではなかったこともあり、「媒体」というものが、雑誌やテレビなどの活字・映像に限られていたんです。しかし、私たちはそうした従来の枠にとらわれず、先述したような「店舗」や「人」そのものも、ブランドを伝える「媒体」と捉えていました。今でこそ当たり前になっていますが、当時はこうした「媒体」の概念を広げてブランドを発信していくこと自体が、新しい取り組みだったと思います。

そのため、私のなかでは単に露出を増やすことではなく、ある種「口コミマーケティング」のように、ナイキのブランドに対して、ポジティブな口コミが自然と生まれる環境や関係性を作ることが重要だと考えていました。しかしそのためには、ブランド体験を通して、インフルエンサーにポジティブな印象を持ってもらう必要があります。当時は、とにかく現場に足しげく通って、一緒に会話しながら楽しいと思ってもらったり、商品に興味を持ってもらったりできるような、接点づくりを心がけてきました。特に、各シーンで活躍するインフルエンサーたちとは、「一緒に育ち、共に成長していく」という、共存共栄のような関係性を大切にしていましたね。結果として、ナイキが自然とインフルエンサーのライフスタイルに溶け込んでいくような形で広がっていったのではと思っています。

SNS時代の次を見据える。ポイントは「リアルな関係性」と「情報の深度」

ー現在のインフルエンサーマーケティングやSNS時代のブランド発信について、どのような課題や今後の展望を感じていますか?

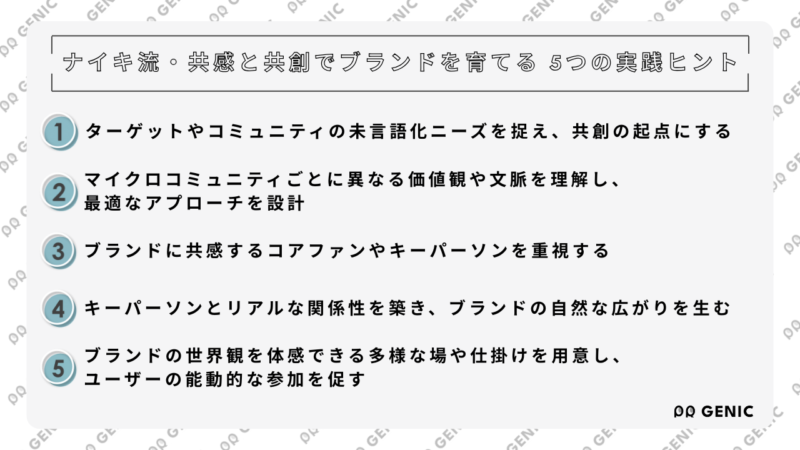

現在は、SNSが当たり前になり、インフルエンサーと呼ばれる人たちも事務所に所属し、メディアとして完全に機能しています。リーチ数やエンゲージメント率といった数値ベースの判断が主流になっている今、重要なのは、「次に何が来るのか」を考えることだと個人的には考えています。インフルエンサーマーケティングも飽和しつつあり、いずれ廃れていく可能性もあるからこそ、次のメディアのあり方や、新しいコミュニケーション手段をどう捉えるかが、今後の鍵になるわけです。

とはいえ、AIが進化しても人間の本質は変わらないことを前提に考えると、結局口コミのようなオーセンティックな手法が再評価されるかもしれません。特に、コミュニティの細分化・ニッチ化が進んでいることからも、マイクロコミュニティの存在や構造をしっかりと理解し、そこにどうアプローチしていくかが、これからのマーケティングにおいて非常に大切になってくると思います。

今後のマーケティングを考えるうえでの差別化のポイントは、「リアルな関係性」と「情報の深度」です。前者は電話をし合えるような関係性を築けるかどうか、後者は「知っている」を超えて「本質的に理解している」か否かということです。今の時代は、あらゆる業界が細分化・専門化され、生活者も賢くなっています。メーカーは、バズは作れても、大きな世の中の“波”を自分たちで作れる存在ではありません。サーフィンで例えると、「上手く波に乗れるスキル」も大事ですが、それよりも「どこに波が来るかを見極める力」がとても重要です。つまり、まずは波のある場所に行くために、マーケットを深く理解することが大事だと言えるのではないでしょうか。

主にwebメディアでの編集・執筆・取材を行なっており、ビジネスからライフスタイル、イベントまで様々な領域で記事を寄稿している。 趣味はダンスやDJ、旅行。