近年、ブランドの価値やメッセージを、“没入感”をもって伝える手法として、急速に注目を集めるショートドラマ。連載「躍進するショートドラマ」では、ショートドラマアワードを先導する仕掛け人から、圧倒的なクリエイティブで市場を席巻する製作者、そしてこのムーブメントに可能性を見出すマーケターまで、ショートドラマをけん引するキーパーソンたちにインタビューを実施。彼らの視点から、企業はこの波にどう乗るべきか、視聴者に刺さるストーリーとは何か、その「リアル」を紐解いていきます。

連載第3弾は、高校生の“ウブな青春”を描くショートドラマアカウント『ハル学園』を運営する、株式会社HA-LU CEOの岡春翔さんにインタビュー。開設からわずか1年で累計2億回再生を超える反響を生み出した『ハル学園』。そのヒットの裏にある、緻密な“神コメ”設計が生む共感の連鎖、Z世代を惹きつける“思考停止”UX、そしてショートドラマを起点とした壮大なIPビジネスモデル構想とは何か。株式会社マテリアル取締役 兼 Executive Storytellerの関航と紐解いていきます。

| 株式会社マテリアル取締役 兼 Executive Storyteller 関航 学生時代にRed Bull Japanでブランドマーケティングを学び、当時20名ほどだったマテリアルに入社。プランニングセクションを立ち上げ、「ストーリーテリング」の概念を確立。カンヌライオンズPR部門金賞など、国内外で120以上のアワードを受賞。PRが財務インパクトと結びつかず、経営アジェンダに上がりにくい日本の構造に課題を感じ、PR発想を起点にCMO代行事業を立ち上げる。上場関連企業を中心にCMOを務めている。一億総メディア時代。テレビの視聴率は低下し、メディア接触は多様化。可処分時間は1日2時間53分と限られ、情報はアルゴリズムによって選別される。「誰にでも届く」前提の情報や広告は、もはや機能しない。そうした“届かない時代”において、反応の断片を読み解き、共感・拡散・購買導線からブランド体験までを統合的に設計するマーケティングプロフェッショナルとして、情報の“届き方”を再設計しながら、マテリアルの経営と“価値の探索”に取り組んでいる。 |

CONTENTS

2億再生は、設計できる。株式会社HA-LUが実践する「共感構造」とは?

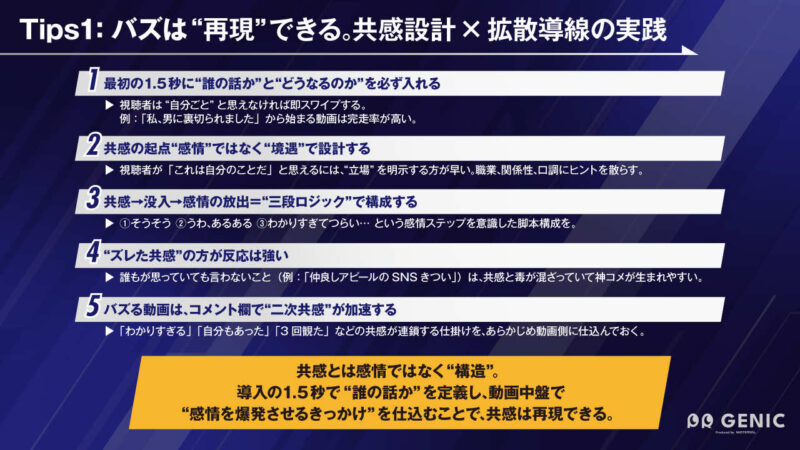

関:ハル学園の動画を見てまず感じるのは、2億再生という実績そのものよりも、「すべてに共通する“再現性”がある」という点です。バズが偶然ではなく、設計として成立している。まずはそこから紐解かせてください。

岡:私たちの戦略の根幹には、「神コメ」と呼んでいる、視聴者の熱量の高いコメントをいかに生み出すかという設計思想があります。これは、視聴者のコメントの発生構造を徹底的に分析し、意図的にコンテンツ設計に取り入れるというものです。

たとえば「コンビニ成敗」の投稿では、「なんでコンビニの客ってあんなにピリピリしてるの?」という僕のコメントに、多くの「いいね」を集めるリプライが寄せられました。このような、視聴者の強い共感を呼び、コメント欄のエンゲージメントを一気に加速させるような「神コメ」の分析を積み重ねる中で、「動画そのものだけでなく、コメント欄こそが共感の主戦場になり得る」という確信に至り、常に戦略の軸に据えています。

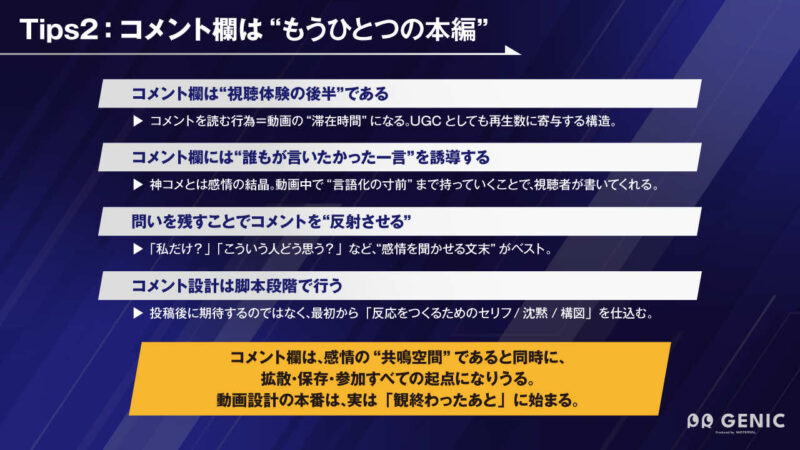

関:なるほど、共感が動画そのものではなく、「コメント欄に可視化される構造」にシフトしているということですね。いまのTikTokでは、コメント欄が“第2の本編”になっていて、視聴体験の中心すら担っている印象があります。

岡:そうなんです。コメント欄を単なる感想の場ではなく、「仕掛ける対象」として戦略的に設計しています。そのため、脚本会議では必ず「この動画にはどんなコメントがつくか?」まで議論をおこなっています。狙いは、“誰もが一度は感じたことがあるけれど、言葉にできなかった本音”を代弁すること。神コメはある種、視聴者の共感の爆発なんです。

関:非常に戦略的ですね。企業アカウントだと、いまだに「コメントがついたらラッキー」といった温度感のものが多いですが、ハル学園は逆。コメントから逆算して動画を設計している。これが本質的な違いだと思います。

Point

- 共感とは、動画内で完結するものではなく、「コメント欄でどう反応が生まれるか」まで含めて設計するものである

- バズの起点は、「神コメ」による“感情の代弁”と“共感の爆発”にある

- 設計とは、「感情を起こす」→「コメントに変換させる」→「滞在時間を増やす」という構造を事前に仕込むこと

関解説 Tips1

止まらずに観られるUX。思考停止設計の技術

関:ハル学園の動画は、「コンテンツ自体が強い」だけでなく、“止まらずに観られる”というUX視点での完成度も非常に高いと感じます。特に、Z世代の視聴態度は、“観に行く”のではなく、“流れてきた中で止まるかどうか”ですよね。

岡:おっしゃる通りです。いかに「スクロールを止めさせるか」しか考えてません(笑)。TikTokは、基本的に“思考停止”状態で観られるプラットフォームなんです。ユーザーが“考える”ことすらストレスになる。だから複雑な起承転結よりも、“直感で理解できる期待値”を与えるほうが強い。

関:まさに、“構造”より“期待”なんですね。ドラマ性ではなく、「あ、この悪者どうなるんだろう」のような、予測できるけど気になるものが求められている。

岡:そうです。たとえば、ミステリードラマだとすれば、犯人捜しではなく、最初から悪役を示して、その人物がどう成敗されるのかというような、視聴者が受け身のままでも直感的に追いかけられるような構成が好まれます。つまり、犯人捜しのような思考を求めるよりも、分かりやすく「成敗される過程を見せる」展開の方が再生されやすいのです。だからこそ、私たちの脚本は“問いを立てる”よりも、“導線を用意する”感覚で設計しています。

関:言い換えれば、「視聴者の思考をスイッチさせない構造設計」ですね。没入ではなく、無意識で観続けてしまうテンポと編集がUXの鍵になっている。

岡:まさに、冒頭1〜2秒の世界観づくり、音・テンポ・空気感が勝負です。“観よう”と思わせずに、気づいたら最後まで観ていた状態をつくることが、設計的に一番難しくて重要な部分です。

Point

- TikTokは「受動的に流れてくる映像」→「思考停止で最後まで観られるか」が勝負の場

- UX設計の本質は「構造」より「期待値」。「これは絶対最後まで観たくなる」と思わせる冒頭設計がすべて

- 情報やセリフを減らし、“観る”を最小の負荷で実現することがZ世代動画設計の真髄

関解説 Tips2

広告的メッセージはどこで出すかがすべて。離脱率を左右する“伝え方”の設計論

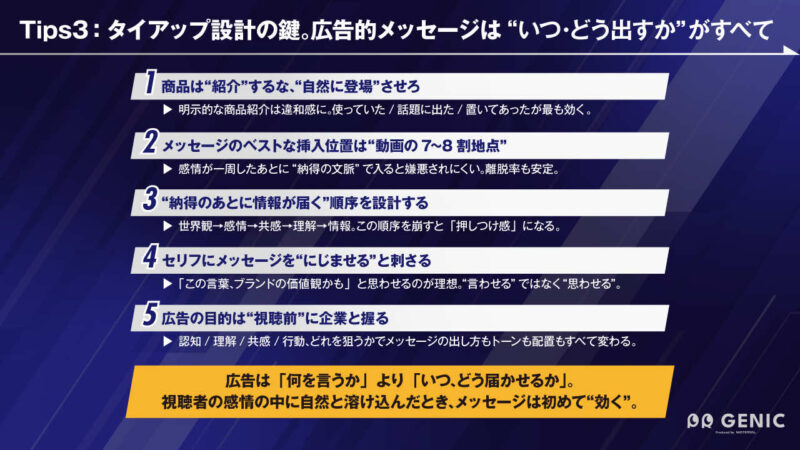

関:企業アカウントでもよくある悩みが、「広告感を出すと再生されない」というもの。ハル学園では、企業タイアップでどのような工夫をされてるんですか?

岡:基本は、広告的な要素を“後半”にずらすことですね。たとえば、1分動画で最初の20秒までに商品を出すと、視聴維持率がガクンと落ちてしまうんです。通常30〜40%ある維持率が、10〜15%まで下がることもあります。

関:なるほど。広告が嫌われてるんじゃなくて、“出す位置”が嫌われているわけですね。

岡:まさにそうです。動画の7〜8割程度の、感情的に“納得した後”に広告的要素が入ってくると、最後まで観てもらえるし、むしろ好感にも繋がるんですよ。

関:これは、企業にとって本当に重要な視点ですよね。意識すべきポイントが、伝えるべきメッセージが“何か”ではなく、“いつどう届けるか”に変わってきている。その点で、ハル学園の動画は、商品がセリフや演出に“にじむ”ように入ってくるから、嫌味がないですよね。

岡:演出より“文脈”ですね。たとえば、キャラのセリフの中に、自然とブランドの価値が混ざっていたり、行動導線の中に商品が置かれていたり。「これは広告です」という雰囲気を出さずに、“気づいたら伝わっていた”のがベストです。

関:それを可能にしているのが、「メッセージの出し方ではなく、出す位置の設計」なんですね。広告を“挿入する”のではなく、“感情の流れの中に“配置する”という発想を意識したいです。

Point

- SNSでは「広告だからスキップされる」のではなく、「出し方・出す位置」が悪いと離脱される

- 序盤に広告を出すと滞在率が落ち、7〜8割地点で挿入すると完走率が上がる

- セリフや演出に“価値”をにじませ、視聴者が「気づいたら理解していた」状態を設計することが鍵

関解説 Tips3

ショートドラマの次へ。HA-LUが描く“拡張設計”とIPの未来

関:ハル学園の動画設計には、すでに再現性がありますが、最近ではさらに動画の外側へ拡張しています。「渋谷ジャック」をはじめとしたリアル連動は、まさに“次の設計”ですよね?

岡:そうですね。「どう観てもらうか」だけではなく、「観たあとにどう動いてもらうか」が、HA-LUとしていま一番のテーマです。おっしゃっていただいた「渋谷ジャック」は、渋谷の街を舞台にしたリアルイベントで、ショートアニメを連動させ、オンラインの視聴体験をオフラインでの行動へとつなげるプロジェクト。たとえば、TikTokでショートアニメを展開し、それと連動した、ストーリーの“続き”を体験できるコンテンツを「渋谷ジャック」で展開するような構造をつくっています。

関:私も少し関わらせてもらっていますが、これは“視聴から行動への導線”をデザインする試みとして、企業にとっても非常に示唆的だと思います。

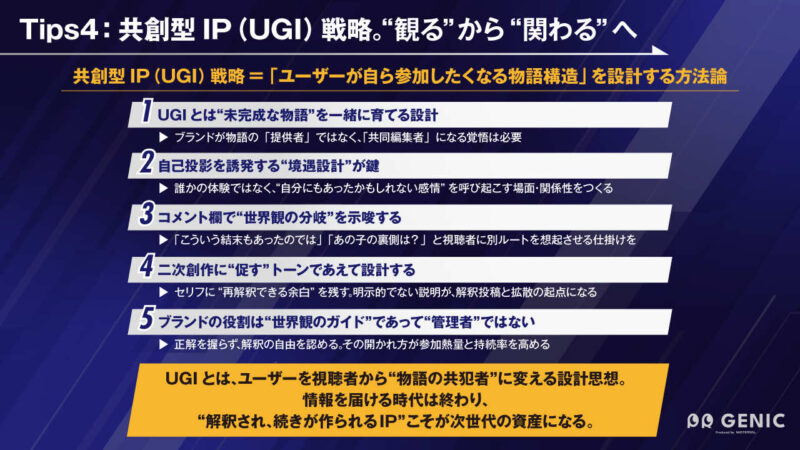

岡:ありがとうございます。さらにその先にあるのが、僕らが考える“UGI(User Generated IP)”です。視聴者が受け取るだけじゃなく、自分で続編を投稿したり、コメント欄で“世界観”を更新していくような状態を目指しています。

関:UGIは、従来のIPの“正反対の構造”なんですよね。いままでは、“原作ありき”で上から届けられるものでしたが、UGIはむしろ“受け手側が物語を拡張していく前提”です。つまり、「誰かの感情を自分が代弁したい」構造に参加する仕組みが、コンテンツの進化の鍵になっている。

岡:まさにその通りで、僕らは「完成されたIP」よりも「まだ進化するIP」をつくっていきたいんです。コメント欄で予想が立ったり、投稿で別ルートの結末が作られたり、みんなが物語の“共犯者”になる状態を設計していきたいと思っています。

Point

- 視聴後の行動を設計する=動画を入口とした“物語体験の拡張”を構造的に仕掛けること

- 「渋谷ジャック」のようにリアル連動することで、記憶・接触・体験が立体的に強化される

- 「UGI(User Generated IP)」とは、ユーザーが共感し、参加し、世界観を“自分のもの”として更新していく構造のこと

関解説 Tips4

バズは目的ではない。「行動設計」としてのショートドラマ活用へ

関:ここまでお話を伺ってきて、ハル学園の凄さはやはり「バズるために作っていない」のに、結果的にバズを設計できているところだと感じました。再生数を追うのではなく、行動までをデザインしている。それこそマーケティングそのものですよね。

岡:そうなんです。僕らの設計視点は、「観られる」ではなく「観たあとに何が起きたか」を起点にしています。再生数が100万回あっても、感情が動かず、誰も行動しなければ意味がない。逆に、数は少なくても、“忘れられない経験”ができていたら、それは成功だと思ってます。

関:この視点は、企業がショートドラマを活用するうえで本当に大事です。TikTokやリール動画を「認知のツール」だけで見てしまうと、できることが限定されてしまう。むしろ、共感をトリガーにして、購買やファン化までつなげる“導線”を仕込むべきですよね。

岡:まさにその通りです。だからこそ、企業と組む時にも、商品名をただセリフに入れるのではなく、「このキャラクターが、この瞬間に、その言葉を言う理由」を物語として考えるようにしています。

関:それは、最高の「ブランドの言わせ方」ですね(笑)。“言わせる”のではなくて、“物語の中で自然に言ってしまう”。広告ではなく設計された“体験”として。

岡:最終的に伝えたいのは、「これ、広告だったの?」と思われるくらいの自然さと、「自分の中に残ってた」という記憶です。買う理由ではなくて、“意味として残す”という設計ですね。

Point

- ショートドラマは「バズらせるもの」ではなく、「動かすために設計するメディア」である

- 再生数の先にあるべきは、“共感→拡散→参加→購買→記憶”という連鎖

- ブランドが語るのではなく、“語られる構造”をどう物語の中で仕込めるかが、設計者としての勝負どころ

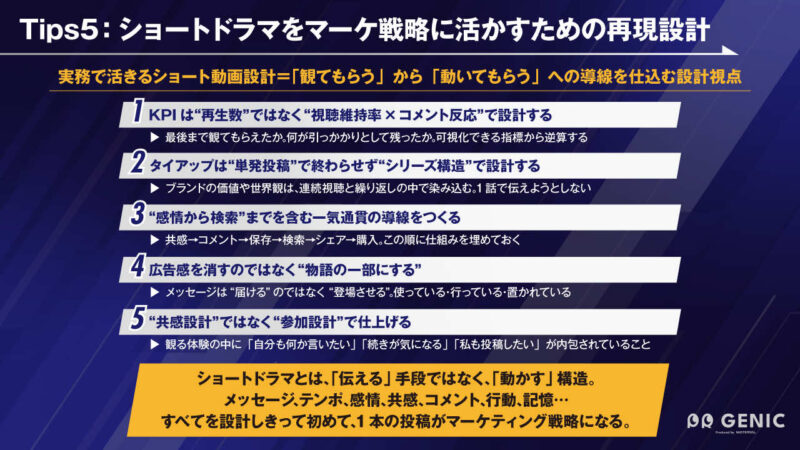

関解説 Tips5