近年、ブランドの価値やメッセージを、“没入感”をもって伝える手法として、急速に注目を集めるショートドラマ。連載「躍進するショートドラマ」では、ショートドラマアワードを先導する仕掛け人から、圧倒的なクリエイティブで市場を席巻する製作者、そしてこのムーブメントに可能性を見出すマーケターまで、ショートドラマをけん引するキーパーソンたちにインタビューを実施。彼らの視点から、企業はこの波にどう乗るべきか、視聴者に刺さるストーリーとは何か、その「リアル」を紐解いていきます。

連載第2弾は、『毎日はにかむ僕たちは。(以下、まいはに)』を共同運営する、日本テレビ 平岡辰太朗さんとGOKKO 大内唯さんへインタビュー。総再生20億回超の『まいはに』人気を支える要因から、企業タイアップのポイント、お二人が考えるショートドラマ業界の可能性について、株式会社マテリアル取締役 兼 Executive Storytellerの関航と紐解いていきます。

| 株式会社マテリアル取締役 兼 Executive Storyteller 関航 学生時代にRed Bull Japanでブランドマーケティングを学び、当時20名ほどだったマテリアルに入社。プランニングセクションを立ち上げ、「ストーリーテリング」の概念を確立。カンヌライオンズPR部門金賞など、国内外で120以上のアワードを受賞。PRが財務インパクトと結びつかず、経営アジェンダに上がりにくい日本の構造に課題を感じ、PR発想を起点にCMO代行事業を立ち上げる。上場関連企業を中心にCMOを務めている。一億総メディア時代。テレビの視聴率は低下し、メディア接触は多様化。可処分時間は1日2時間53分と限られ、情報はアルゴリズムによって選別される。「誰にでも届く」前提の情報や広告は、もはや機能しない。そうした“届かない時代”において、反応の断片を読み解き、共感・拡散・購買導線からブランド体験までを統合的に設計するマーケティングプロフェッショナルとして、情報の“届き方”を再設計しながら、マテリアルの経営と“価値の探索”に取り組んでいる。 |

『まいはに』とは?

日本テレビとごっこ倶楽部が共同制作する、「はにかんでしまうような一瞬」をコンセプトとしたショートドラマシリーズ。日本テレビの新規事業開発部署にて、“マネタイズにつながるコンテンツ”を前提にショートドラマ事業が生まれ、2023年3月にアカウントを開設。以降、制作だけではなく、事業全体をともに育てるパートナーとして「ごっこ倶楽部」と縦型ショートドラマの共同制作をおこなっている。

CONTENTS

まいはに徹底解剖!総再生20億回超の要因に迫る

圧倒的なPDCAとZ世代視点のクリエイティブで人気を博す

ーいま、Z世代の4人に1人が視聴している『まいはに』。人気の要因とは

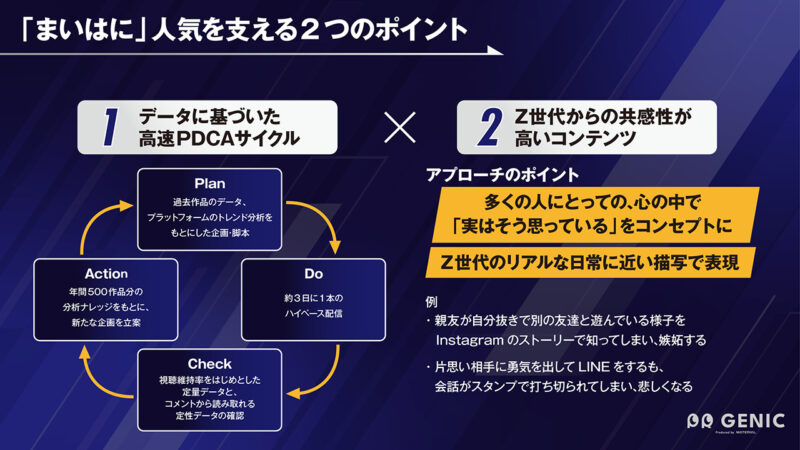

平岡:『まいはに』の人気には、大きく分けて2つのポイントがあると考えています。まずひとつは、データに基づいた徹底的な制作プロセス、つまり高速なPDCAサイクルを回し続けていることです。コンテンツを配信したら終わりではなく、その反響を細かく分析し、常に改善を繰り返していく。この継続的な取り組みが、ヒットを生み出すための土台となっています。

大内:「ごっこ倶楽部」では、年間500本を超えるショートドラマを制作しており、その膨大な試行錯誤がPDCAの核になっています。まず計画(Plan)段階では、過去作品の再生数・視聴維持率・コメントなどのデータを徹底的に分析。それと同時に、TikTokやXのトレンドも把握し、次に作るべきテーマや表現方法の仮説を立て、脚本に落とし込みます。次に実行(Do)段階として、計画に基づいてスピーディーに撮影・編集し、約3日に1本というハイペースで配信します。

そして、評価(Check)の段階では、配信直後から各種データをチェックしています。特に「視聴維持率」は重要で、どのシーンで視聴者が離脱しているかを分析し、問題点を特定しています。さらに、コメントの内容を読み解き、定量データだけでは見えない視聴者の感情や評価も把握します。最後に、改善(Action)として、その分析ナレッジをもとに、新たな企画を立案していきます。

これらの情報は、「ごっこ倶楽部」内ですべて展開されているため、年間500作品のデータを集約し、分析から生まれた新しい仮説を次の企画で検証していくというサイクルを高速で回し続けることができるんです。これが、『まいはに』が変化の激しいTikTokで常に最適化を図り、支持され続ける大きな理由だと考えています。

平岡:そして、もうひとつは「Z世代からの共感性が高いコンテンツ」です。これは、単に流行を取り入れるということではなく、2つのアプローチポイントを意識する必要があります。まずは、多くの人にとっての、心の中で「実はそう思っている」をストーリーコンセプトにすること。たとえば「友情のなかで生じる嫉妬」「片思いの切なさ」「将来への不安」などは、世代を超えて共感を呼ぶテーマですよね。そうした、“時代が変わっても色褪せにくい感情”を表現するように意識するんです。その上で、Z世代が自分ゴトとして捉えられるよう、「Z世代のリアルな日常に近い描写」で表現する。この2つのポイントが、「Z世代の共感性が高いコンテンツ」の本質だと考えています。具体的な例として分かりやすいのが、「無償の愛を」という作品です。

@maihani.4 自分を嫌いと感じたことありますか?今回は周りの贔屓を感じて妬み、自己嫌悪に陥った女の子のお話です。ネガティブに捉えがちな自己嫌悪だけど、実はユーモアセンスの一つだって知ってますか? 朝起きて鏡を見た瞬間「今日も私、世界一ダメな人間に見える」って、M1チャンピオンも驚きのスピードで自己ツッコミ。自己嫌悪ができるってことは、自分の短所をきちんと見つめられてるって証拠。ベクトルを変えれば、自分や他人の長所を見つけられます。ここまで来たら「今日の私はダメだけど、明日はもっとダメかも」って徹底的に考え続ける方がいいです。自己嫌悪っていう名のコメディショー、終演まで笑い続けよ!! #無償の愛を #学生 #高校生 #中学生 #教室 #友情 #孤独 #ショートドラマ #まいはに #短編映画 #短編ドラマ #ドラマティッカー #ショートフィルム #ドラマ #WEBREEN #ショードラアワード2024 ♬ 私の思春期へ – 赤頬思春期

平岡:このストーリーの核にあるのは、「親友が自分以外の人と仲良くしているのを見て嫉妬し、素直になれずつい冷たく当たってしまう。そして、そんな自分が嫌になり自己嫌悪に陥る」というもの。つまり、多くの人が感じたことのある「交友関係における嫉妬」と「それに伴う自己嫌悪」という感情をまず捉えています。

そして、Z世代のリアルな日常に近い描写で表現するため、「親友が自分抜きで遊んでいる様子をInstagramのストーリーで見てしまう」という現代的なシチュエーションを取り入れています。このような、彼らが日常的に使っているSNSでのコミュニケーションや、特有の言葉遣いなどを組み合わせることで、普遍的なテーマでありながらも、Z世代が「あ、これ私のことかも」「この感じ、すごくわかる」と違和感なく、かつ共感できるストーリーへと昇華させているんです。これが、『まいはに』が多くのZ世代に支持されるコンテンツとなっている秘訣だと考えています。

関:クリエイターではなく、ショートドラマをPRとして活かしたいと考えているブランド担当者がこれら全部を意識するのは難しいかもですが、その中でも強いて意識したほうがいいことをあげるならば、「多くの人にとっての、心の中で“実はそう思っている”」と感じる部分を日常で模索し続けることと、そのインサイトと自社ブランドを繋げるストーリーの模索というところですかね。それは、日本特有の同調圧力に紐づいたインサイトかもしれないですし、日常のあるあるネタかもしれない。そしてこれは、必ずしもショートドラマという打ち手に限らず、ブランド担当者が、日々マーケティング活動において試行錯誤する中で、すでに日常業務の中にヒントが転がっているということなのかもしれません。

共感を呼ぶストーリーアイデア術!作品・トレンド起点で「種」を探し、視聴者の声で「磨く」

関:「ごっこ倶楽部」では年間500本以上、『まいはに』としても約3日に1本というハイペースで更新されているとのことですが、その枯渇しないコンテンツアイデアは、どのように生み出されているのでしょうか?

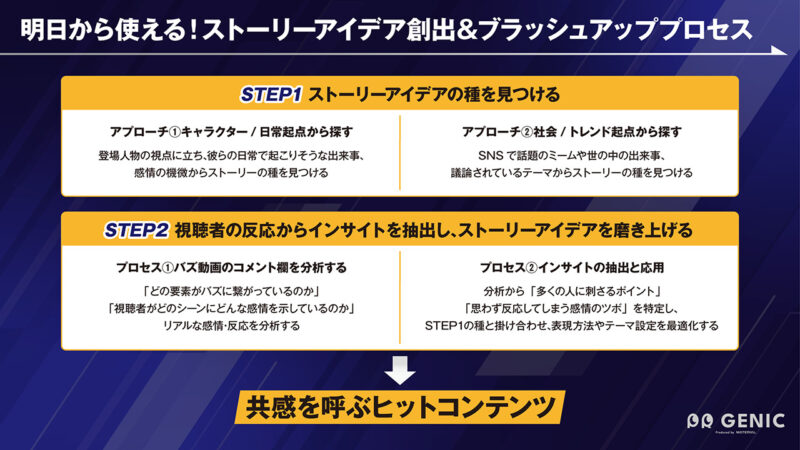

大内:まず、新しいストーリーの「種」を見つけるための着眼点はいくつかあります。ひとつは、「キャラクター/日常起点」です。『まいはに』の主人公、鎌田あゆさんと豊田ルナさんの視点に立って、彼女たちの日常で起こりそうな出来事や感情の機微からストーリーの「種」を探します。街で見かけた光景から「これ、まいはにで使えるかも」と閃くこともありますね。

もうひとつは、「社会/トレンド起点」。Xで話題のミーム(SNS上で話題になっている流行り・ネタ)や世の中の出来事、議論されているものなどにアンテナを張り、そこからドラマのテーマとなる「種」を見つけ出すアプローチです。たとえば、「産休クッキー」を扱った「つまらないものですが」という作品は、このアプローチから生まれました。

@maihani.4 「つまらないものですが」って言葉、使ったことありますか?お土産や贈り物を渡す時に、まるで自分の選んだ物が貧相だと言わんばかりに使うこの言葉。贈り物に「つまらない」と形容することで、僕たちは何を伝えようとしているのか。それは謙遜の美徳か、それとも自己評価の低さか。そもそも贈り物とは、物質以上の何かを伝える手段です。哲学者カントが「ものの価値は、その使用によって測られるべきではない」と言葉を残しているように、贈り物の本当の価値は、それがどれほど役立つかではなく、それを贈る行為そのものにある。言い換えれば、贈られるものそのものにあるのではなく、それに込められた思いに価値があります。実のところ、この世に「つまらないもの」なんて存在せず、つまらないかどうかは、あなたのつまらない心次第。「つまらないものですが」と言われて「つまらない」と感じる感性には、ガチで危機感を持ったほうがいい。って説教された夢を見た話、誰か聞いてほしい。 #つまらないものですが #産休クッキー #仕事 #上司 #部下 #会社あるある #ショートドラマ #まいはに #短編映画 #短編ドラマ #ドラマティッカー #ショートフィルム #ドラマ #WEBREEN ♬ オーバーライド – 吉田夜世

大内:そして、これらの「種」から生まれたストーリーを、実際にZ世代へ響くコンテンツへと磨き上げるうえで非常に重要になるのが、「視聴者の反応からインサイトを抽出し、作品に活かす」というプロセスです。具体的には、TikTok上でバズっているさまざまな動画のコメント欄を徹底的に分析します。というのも、コメント欄は視聴者のインサイトが最もストレートに表れる場所。「なぜこの動画はバズっているのか?」「視聴者はどのポイントに、どんな感情で反応しているのか?」を深く読み解きます。そして、その分析から得られた「多くの人の心に刺さるであろうポイント」や「視聴者が思わず反応してしまう感情のツボ」といったインサイトを、自分たちが作ろうとしている新しい動画の表現やテーマ設定に活かしていくんです。単に表面的な流行を追うのではなく、コメントの裏にあるインサイトを捉え、それを自分たちのクリエイティブに応用することで、より共感性の高い、反響を呼ぶコンテンツに繋がると考えています。

関:つまり、日常や世間の話題からアイデアの「種」を見つけ出し、それを世の中のバズコンテンツのコメント分析から抽出した「視聴者のリアルなインサイト」というフィルターを通して磨き上げ最適化していく、という二段階のプロセスがあるわけですね。

大内:はい、まさにそのようなイメージです。常に新しい「種」を探し続ける感性と、それを視聴者に響く形にするための冷静な分析力、その両方がヒットコンテンツを生み出し続けるためには不可欠だと感じています。

最初の5秒で心を掴み、情報の多さでスワイプを防ぐ

左から、日テレ 平岡さん / GOKKO 大内さん

ーこれまでの運営で見えてきた、“反響を生むコンテンツの型”はあるのか

平岡:常に移り変わる状況に対応していかなければならないため、絶対的な型はないのですが、ひとつ『まいはに』の特徴として言えるのは、“情報を詰め込む”という点です。視聴者を飽きさせないよう、効果音・セリフ・カット割りなどを1秒に詰め込み、次々と新しい刺激を与えることで、スワイプさせないような仕組みをつくっています。

大内:『まいはに』では、そのような特徴を意識していますが、もし、企業でショートドラマを作るとなった際には、まず“最初の5秒”をどう作り込むかを考えてほしいですね。指標となるのは、「最初の5秒で50%以上の人が離脱していないかどうか」です。

また、最近の傾向では、「続きが気になる」というコメントが急激に増えたなと感じています。以前は、多くのコメントの中で、数人程度という感覚だったのですが、今では、「続きが気になる」のコメント数とその動画のバズり具合が比例しているように思います。これは、視聴者が物語に没入し、次の展開を求めている証拠。そのため、各話の終わり方、つまり「引き」の重要性がさらに高まっていると思いますし、続きが気になる展開作りをぜひ意識してほしいです。

ショートドラマが秘める企業タイアップでの可能性

成功の鍵は「ゴール」「訴求点」の明確化

ー『まいはに』では、数々の企業タイアップ成功事例も。成功のため、企業側にはどのような準備や考え方が必要か?

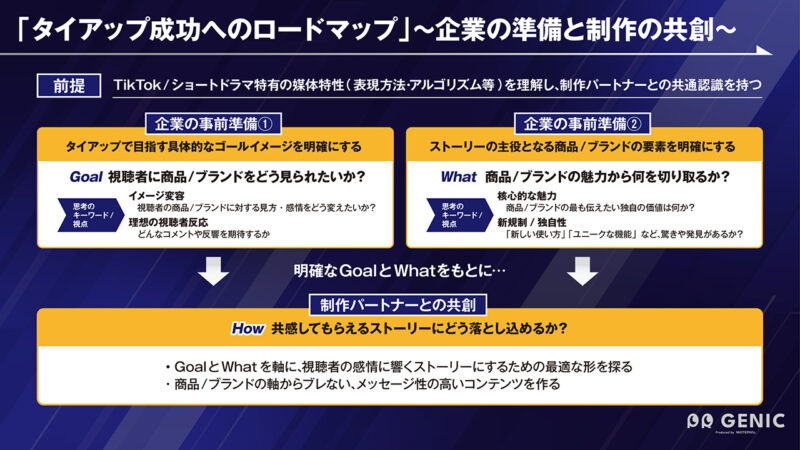

平岡:大前提、TikTokやショートドラマという媒体特性を理解し、制作側と認識をすり合わせることは重要です。その上で、タイアップ企画の核となる部分について、企業側で事前に明確にしておくとよいポイントが2つあります。

ひとつは、「視聴者に商品/ブランドをどう見られたいか?」というゴール設定です。今回のタイアップを通じて、商品やブランドが視聴者にどう認識され、どんな印象を持ってもらいたいか。動画自体に、どのようなコメントや反響を期待するか。そのゴールイメージを具体的に描き、明確化することがすべての出発点になります。

もうひとつは、「商品/ブランドの魅力から何を切り取るか?」、つまりストーリーのなかで商品/ブランドのどこに焦点を当てるか、ということです。商品やブランドの数ある魅力の中から、今回のショートドラマで最も伝えたい核心的な要素は何かを定める必要があります。特に、映像で見て「おっ」と思えるような「新しい使い方」や「ユニークな機能」といったフックがあると、ストーリーに落とし込みやすいですね。このような、ストーリーの主役となる商品/ブランドの要素を明確にすることも大切なポイントです。

関:ゴール(どう見られたいか)と、伝えるべき素材(何を切り取るか)を企業側で明確にしておく、と。では、それを「視聴者に刺さるものにする」ため、ストーリーや表現の部分はどのように考えていくと良いのでしょうか?

平岡:まさにそこが、我々制作側と企業が一緒に作り上げていく“共創”のプロセスだと考えています。企業から明確なゴールと訴求ポイントをもらえると、次に我々が「それらを共感してもらえるストーリーとしてどのように落とし込めるか?(How)」、つまり、それをどのような「テーマ」に乗せ、視聴者の「どんな感情や価値」に繋げるか、という、具体的なストーリーや表現方法を専門的な視点から提案しやすくなります。

大内:さらに言うと、商品やブランドに込められた「テーマ」や「メッセージ」なども共有いただけると、それを核にして共感を呼ぶストーリーを構築しやすいですね。漠然としたご要望よりも、結果的にシャープで商品/ブランドの軸からブレない、メッセージ性の高いコンテンツになることが多いです。

関:つまり、企業がタイアップを成功させるには、まず前提となる媒体理解に加え、「視聴者に商品/ブランドをどう見られたいか(Goal)」「商品/ブランドの魅力から何を切り取るか(What)」という核となる部分を事前にしっかり固めておくことが重要。そして、その明確になったGoalとWhatをもとに、「共感してもらえるストーリーとしてどのように落とし込めるか(How)」という、具体的なストーリーや表現方法については、制作パートナーの専門的な知見も借りながら、一緒に最適な形を探っていく、というプロセスが理想的だと言えそうです。

『まいはに』は未完成であり、あくまでパターンのひとつ

@maihani.4 #PR 先生がいる意味ってなんですか?厨二病全開だった時期は、ただの授業の時間を埋めるための存在かと思ってました。でも最近、実は先生ってかけがえのない存在なんだって、ようやく気づきました。彼らが単なる知識の伝達者じゃなくて、生き方の指南役でもあるってことを。授業中の話や、休み時間のちょっとした雑談からもらう人生のヒント、あれが大きい。たとえば、失敗を恐れずトライする度胸とか、親友と仲直りする裏技とか、気になるあの子に想いを伝える恋愛のコツとかね。彼らは教科書には書いていない、AIじゃ教えてくれない、そういう肝心なことを教えてくれる。だから、先生がいる意味ってのは、ただ教えるだけじゃなくて、人生を少しでも豊かにする未来への羅針盤なんだろうな。こんな言葉を掛けると、きっとスパルタな先生もいつもより優しくなります。 #トライのオンライン個別指導 #受験 #テスト #リトライ #学生 #高校生 #中学生 #ショートドラマ #まいはに #短編映画 #短編ドラマ #ドラマティッカー #ショートフィルム #ドラマ #WEBREEN ♬ 拝啓、少年よ – Hump Back

ータイアップ作品での好事例は

大内:印象に残っているのは、トライグループさんとご一緒した作品です。

平岡:商材は、同社のオンライン個別指導塾。動画では、引きこもりの主人公が、同サービスを利用して勉強に励む姿を描いており、現代に則した新しい使い方を訴求することができました。また、カルピスさんとご一緒した作品は、ブランドが持つ普遍的なイメージと青春ドラマの王道がうまく響き合い、多くの視聴者にポジティブな感情、ふと飲みたくなるような読後感を醸成できた好事例だと感じています。

@maihani.4 #PR 幼馴染との思い出ありますか?幼馴染って、何でもない日常が一番特別だったりする。小さな頃、毎日一緒に通った通学路や、雨の日に一緒に傘を差して歩いた記憶。冬の朝、息を白くさせながら競争したり、ささいなことが宝物のように心に残っている。あの日々が遠い昔に感じても、ふとした瞬間にその思い出がよみがえる。大人になってから出会う友達とは違って、取り繕う必要もなく、自然体でいられるのが幼馴染の魅力。再会した時に見せてくれるあの変わらない笑顔に、なんだかほっとする。まるで、お気に入りのスニーカーを履いたときのような、どこまでも心地いい安心感。これからも、変わらずそばにいて寄り添ってくれたら、それだけで十分だな…。幼馴染に縁もゆかりもない僕でさえ、「幼馴染」という言葉を聞けば、思わずエモくてキュンとなるシーンがあふれ出す。来世は、どうかこんな僕にも、憧れの幼馴染という存在に出会わせてください。神様、頼みますよ!! #カルピス #カラダにピース #ZIMORASHIKA #幼馴染 #恋愛 #告白 #学生 #放課後 #ショートドラマ #まいはに #短編映画 #短編ドラマ #ドラマティッカー #ショートフィルム #ドラマ #WEBREEN ♬ シカ色デイズ (イントロ耐久60秒バージョン) – 鹿乃子のこ (CV.潘めぐみ) & 虎視虎子 (CV.藤田 咲) & 虎視餡子 (CV.田辺留依) & 馬車芽めめ (CV.和泉風花)

関:トライさんの事例では、「オンライン個別指導塾」という新しい学びの形への共感が、カルピスさんの事例では、多くの人が持つ“青春の甘酸っぱいイメージ”とブランドイメージが合致したことが、視聴者の心を掴んだポイントだと感じました。このように、今までにないタイアップの形として、ショートドラマが台頭していく中で、マルチプラットフォームでの可能性も広がっていくような気がします。

平岡:まさにそうですね。まず、縦型動画の広告市場は間違いなく伸びていくと思いますし、そこを見据えて挑戦していく企業も増えてくると思います。僕たちも、『まいはに』はまだ未完成であると同時に、パターンのひとつだと考えていますし、今後さらに多様な表現やタイアップの形、プラットフォームの活用が、ショートドラマから生まれる可能性があると感じています。

| ≫後半 現状70点。まいはにが考える業界の可能性 |

1

2