機能で「差」がつきにくい時代、生活者に“共感”され、選ばれるブランドであるためには、どのようなアプローチが求められるのでしょうか。スペック競争が激化し、機能がコモディティ化した市場において、多くの担当者がその問いに直面していることでしょう。

そんななか、花王のオーラルケアブランド『ピュオーラ』は、製品の“単なる機能伝達”にとどまらず、生活者の“本音や行動”に着目。機能を生活者の共感へとつなげる文脈をつくることで、新しい価値創造を志向し、そこから生まれた「ながら磨き」というコンセプトを軸に、ブランドを大きく変革させました。

今回は、プロジェクトを推進した花王株式会社 鈴木裕之さんと、コンセプト開発を担ったマテリアル 菅野瑞樹さんへのインタビューを実施。同質化市場に新たな価値を提案する「パブリックイン」という思考法、そして“PR発想”がいかにして製品体験の価値を高め、口コミが生まれにくい市場の壁を乗り越えたのか。そのヒントを紐解きます。

| 花王株式会社 パーソナルヘルス事業部 オーラルケア ブランドマネジャー 鈴木 裕之さん 2005年花王株式会社入社。販売部門を経験した後、ビオレ・ニベア・SOFINA iPなどスキンケアブランドのマーケティングに従事。「SOFINA iP」では、商品全体の戦略設計からスローガンの刷新、価値構造の再定義までを担い、ブランドの再成長を牽引した。現在は、「ピュオーラ」「クリアクリーン」「ディープクリーン」を擁するオーラルケア事業を担当。生活者の本音や行動を起点に、商品・広告・PR・使用体験までを一貫したコンセプトで設計する“統合型ブランディング”を推進。単なる機能訴求にとどまらず、「ながら磨き」など生活者の本音や行動に根ざした利用文脈をてこに、本能に響く“入口設計”と機能価値の“自分ごと化”の実現によって、独自性のある強いブランドづくりを目指している。 |

| 株式会社マテリアル 菅野 瑞樹 1998年・福島県生まれ。早稲田大学卒業後、PR Agencyマテリアルに新卒入社。 toCやtoBまで様々なPR企画を担当し、商材のコミュニケーション施策だけでなく、マーケティング領域の統合プロジェクトや、PR発想を起点とした企業の長期的なブランドコミュニケーション設計も手掛ける。2024年、メインプランナーを務めたバイトル「高校生アルバイト応援プロジェクト〜闇バイトから身を守る〜」でACC TOKYO CREATIVITY AWARDS受賞、PRアワード受賞。ほか受賞歴に、味の素「冷凍餃子フライパンチャレンジ」ADFEST GRANDE GOLD受賞/Spikes Asia GOLD受賞。メルカリShops「3Dシャッター店舗in渋谷」PRアワード受賞。 |

CONTENTS

「同質化」からの脱却。花王らしさを体現する思考法・パブリックインとは

花王 鈴木裕之さん

ーはじめに、今回のブランド刷新プロジェクトが立ち上がった背景について教えてください。

鈴木:まず、そもそもの市場環境の部分からお伝えすると、オーラルケア市場は、虫歯や歯周病、歯肉炎のような「症状」に着目したマーケティングが定着し、機能が基本スペック化していました。売れるものを作ろうとすればするほど、「他社と同質化してしまう」という課題があったんです。

今回、ブランド刷新をおこなった『ピュオーラ』は、症状のカテゴリーでいうと「歯周病」にアプローチする商品。その「歯周病」というテーマで、花王らしい文脈で生活者に自分ゴト化してもらうにはどうしたらよいかと考えたのがきっかけです。

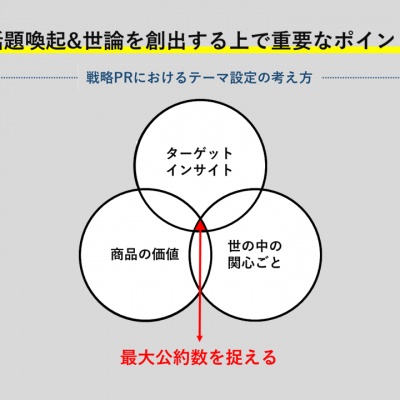

菅野:そこから、マテリアルにご相談をいただき、議論を進めていく中で、「既存の歯周病カテゴリーの中で戦うというよりも、もうひとつ上の全体の流れから作り変えていきましょう」という話になりました。これから増えていきそうな世の中の潮流、つまり“パブリック”を起点に新しい市場を創るという、“PR発想”で思考していったんです。

―ブランドがもつ“既存の守るべき価値”と、時代に合わせて“変えるべきポイント”は、どのように整理されたのでしょうか。ブランド刷新と聞くと、その点において悩む企業も多そうです。

菅野:オリエンの時から花王さんに伺っていたのは、「他社との違いは“とことん生活者起点”だ」ということ。当初から、その生活者への「花王らしい寄り添い方」は、変えるべきではないと感じていましたね。花王さんは、いわゆる「症状を解決する商品を作る」という医薬的な発想の会社ではないため、従来の「〇〇を予防するためにはこの商品を使ってください」という教育的なコミュニケーションよりも、時流に乗っていて、かつ共感性が高く、生活者が思わずやってみたくなるようなアプローチができないかと考えていきました。

鈴木:『ピュオーラ』自体は洗浄ブランドなので、歯をきれいにしたい・口内を快適に保ちたいというニーズに寄り添ってはきましたが、そこに付随する「ピュオーラらしさ」というところは、まだ作りこめる余地があると感じていました。そのため、コアにある価値は守りつつも、それ以外の部分に関しては、むしろ付け足していきたいという考えでしたね。

PR発想と事業コンセプトの共鳴。「ながら磨き」はどう生まれた?

マテリアル 菅野瑞樹さん

―そこから、今回の「ながら磨き」というコンセプトにはどのように行き着いたのでしょうか。

菅野:最初は、「新歯周病」のような切り口も考えていたのですが、色々と議論を進める中で、ふと「今って、なにかしながら歯を磨いちゃいますよね」と言った際に、「すごくわかります!」と会議室で強い共感が生まれたことがきっかけです。スマホを見ながら、家事をしながらといった、無意識のうちにやっているリアルな行動こそが突破口になると、勝ち筋を見出した瞬間でした 。

そこから、「ながら磨きを否定しない」という点を意識しながら、マテリアルプランナー陣で内容を詰めていきました。「ながら磨き」と聞くと、歯磨きの質を一定下げてしまう、いわゆる“ダメなこと”と捉えがちですよね。ただ、そこで「ながら磨き」を否定してしまうのではなく、花王さんの「生活者に寄り添う」という考え方から、「現代において、ながら磨きはしょうがないことだよね」とコミュニケーションをすることで、他社との大きな差別化ポイントになるのではと考えたんです。

鈴木:今回の事例は、提案いただいた“パブリックイン”の考え方を軸に、「ながら磨き」というコンセプトをプロダクトのレイヤーにまで落とし込んでいる、珍しいケースだと思います。もともと、『ピュオーラ』の新商品として、「泡の密着性が従来の2倍」という機能性の開発が進んでいたのですが、そこに「ながら磨き」というコンセプトを掛け合わせることによって、「ながら磨き中も液だれしない」という新たな訴求ポイントが生まれるなど、プラスの効果もありましたね。研究員たちが「ながら磨きとは何か」を真面目に定義し、商品の性能やパッケージにまで落とし込む作業は、我々にとっても初めての試みで新鮮でした。

また、この「ながら磨き」のスタンスが、花王の“生活者起点”という事業コンセプトに繋がっている点も、花王の活動として一貫性や説得力が出て、非常にいい効果を生んでくれたと思います。

菅野:花王さんの“生活者起点”という考え方が、“PR発想”と非常に相性がよかったなと感じますね。

“発話されにくいカテゴリー”を動かした生活者起点軸の成果と、ピュオーラの次なる挑戦

―刷新後の成果について、具体的にどのような手応えがありましたか?

鈴木:この「ながら磨き」のコンセプトを軸に、商品化・店頭との連携・広告など、各所と連携をしながら全体のキャンペーンを完成させていったのですが、まずひとつ言える成果としては、「これまでピュオーラを使っていなかった新規のお客さまが約12%増加した」ことがあります。これは数値的なものだけではなく、「CMをみて、ながら磨きに共感して買いました」「一本一本の歯に密着して丁寧に磨くことができました」など、感想としても非常に高評価をいただいています。

そして、今回の成功を最も象徴しているのが、商品の使用者評価です。「ながら磨き」というコンセプトを知って使った人は、コンセプトを知らずに使った人の約1.9倍も商品満足度が高かったんです。やはり、的確なインサイトを捉えた上でワードチョイスやアプローチをおこなうと、こんなにも反響に差が出てくるんだなとあらためて実感しました。

菅野:この調査結果は面白いですよね。今後、新規購入だけではなく、リピートでの購入率が高いなど、別の視点での成果にも現れていくと、さらに今後の展開が広がっていくと思います。

鈴木:恐らく、色々な作用があると思いますね。たとえば、「ながら磨きといえばピュオーラ」だったり、「ながら磨き向きだから〇〇といった機能がついているはず」という機能面での認知だったり、それ以外も含めさまざまな可能性があると感じています。

また、「発話量」という観点でも、一定の成果はあったと思います。従来オーラルケアは、「虫歯」や「歯周病」といったネガティブなイメージが付随することから、“発話されにくいカテゴリー”と言われていました。これは、生活者だけではなく、タレントやインフルエンサーにも言えることで、たとえば「歯周病予防のピュオーラです」と伝えると、協力してもらえないケースもあったと思うんです。これが、「ながら磨きのピュオーラです」と変わると、彼らが協力してくれる可能性もあがりますし、生活者もSNSなどで発話してくれる。ここを重点的に狙っていたわけではなかったのですが、今回が大きな転機になったなと感じますね。

菅野:僕らも、メディアやインフルエンサー、生活者を含め、彼らが自然と取り上げたくなったり、自分で口コミを広めたくなったりという、理想型から逆算して企画を考えることが多いんです。その観点でいうと、最初にPR発想で「ながら磨き」というコンセプト立てをしたことで、最後のエグゼキューションの部分でも発話のレバレッジが効きやすいのではないかと思いました。

―ありがとうございます。最後に、ピュオーラの今後の展望についてお聞かせください。

鈴木:今後も、人の本音に向き合い、「行動を変えなくても、頑張らなくても、いつもの磨き方で勝手に効果が出る。それがピュオーラブランドですよ」というメッセージを伝えていきたいですね。そして、この「PR発想のものづくり」は、恐怖訴求が多い医薬品系のオーラルケアと対峙していく上で、非常に有効な武器になるのではないかと考えています。生活者が本当に共感し、発話したくなるような価値を起点に、これからも商品開発をおこなっていきたいです。

1997年生まれの道産子。2020年に横浜国立大学を卒業し、株式会社マテリアルに新卒入社。新設のメディアリレーションチームに配属され、約1年間メディアの知識全般を深める。2021年6月より、『PR GENIC』の2代目編集長としてメディア運営を引き継ぎ、記事の執筆や編集業務に従事。新米編集長として、日々奮闘中。