2月16日(火)に、オンラインセミナー『HOW TO BRING PR IDEA TO CREATIVE』が開催され、ADK、電通、電通デジタルを経て2021年にSaku Inc.を設立した、クリエイティブディレクターの佐久間崇氏と、株式会社マテリアル ストーリーテリングセンターゼネラルマネージャーの小林秀行が登壇しました。本記事では、本セミナーの第1部「PR視点を取り入れながら全体設計を行う方法」のレポートをお届けします。

CONTENTS

PRプランナーが定義する「PR」の発想術

プログラムの第一部では、TBWA HAKUHODOの Head of PR を経て、マテリアルでもPRプランニングを追求し続けている小林秀行より、「PR視点を取り入れながら全体設計を行う方法」について語られました。

PRは“世の中にとって必要なもの”へと翻訳する仕事

冒頭で小林は、「PR(パブリックリレーション)の思考法が担える役割は非常に広い」と前置きした上で、「そのままでは人々にとって関係のないものを、関係あるものへと昇華する発想術」的な側面があると定義。それを踏まえ、PRパーソンはストーリーテラーとして振る舞うべきだと説きました。

<ストーリーテラーの思考順序>

|

あるブランドをプロモーションする際に、そのままブランドが伝えたいことを発信したり、情報提供の仕方を少し工夫をしたりするだけでは、なかなかメディアに露出せず、会話も起こりません。この「露出しない」「会話が起こらない」の原因は、PRの経験を積むことによって、単純なことだと気が付いたと言います。

テレビ、新聞、雑誌のようなオールドメディアに限らず、全てのメディアにとって必要なのは「視聴数」「購入数」「PV数」です。はたまたSNSに関しては、例えばユーザー側の投稿を促すようなクリエイティブがあったとしても、ユーザーが「これを私のSNSで投稿したら滑る」と判断した瞬間に、その投稿はされなくなってしまいます。メディアにしても生活者にしても、情報を発信した先の見られ方や、世の中からのリアクションを気にするため、取り上げるネタに慎重になるのは当然のことなのです。

しかし、必ずしもブランドから発信したいメッセージや、プロモーションとして取り上げたいテーマが、大衆の関心と合致しないことは往々にしてあります。そこでPRパーソンは、そのまま情報を出しても「自分たちにとって関係のないもの」として流されてしまうようなものを、文脈やブランドの見え方を変えることによって、世の中にとって重要なものへと翻訳しなければなりません。それはつまり、メディアやSNSユーザーにとって、「自分たちが発信して、視聴者・読者に知ってもらうべき情報」「自分やフォロワーに関係のある情報」だと思わせることと一致します。

ブランドが主人公になれるステージを探る

小林が前職で2016年に担当した、「TECH for LIFE」もまさに、ブランドの見え方を世の中の関心ごとへと翻訳した事例のひとつです。

日産自動車は、最先端の自動運転テクノロジーを追及し続けています。しかし、自動運転テクノロジーそのものに興味を持つのは、まだまだ最新技術に敏感な人止まり。そこで、どうすれば自動運転のテクノロジーをより多くの人に関わるものへと昇華し、興味を持ってもらえるか、そのセットアップをするために、ストーリーテラーの思考順序に沿ってPRに注力したと説明しました。

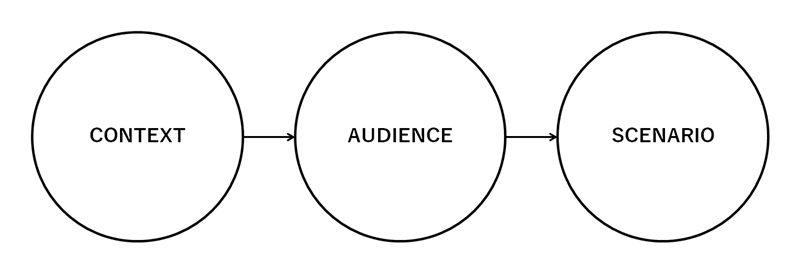

まず、「そのブランドはどのような市場で活躍できるのか」という、“ブランドが主人公になれるステージ”を探すことから始めます。次に、購買ターゲット=オーディエンスを狭めた戦略的なターゲットと限定せず、「どのような人であれば、このブランドに関心を持ち、会話してくれるだろうか」「あるいは次の顧客になってくれるだろうか」という、“熱狂観客”がどこにいるかを探ります。最後に、これらを繋いで起承転結のストーリーをつくり、足りないパーツを埋める作業を行います。

ここで大切なのは、ひとつの施策を打ち上げて終わりではなく、継続的にブランドとしてコミュニケーションできるストーリーを作ることです。日産のプロジェクトも、文脈を変えながら何年もの間継続して行われ、結果として多くの人から「自動運転テクノロジーと言えば日産」というパーセプションを得ることに成功しました。

一流クリエイティブディレクターの思考回路

第二部で登壇したのは、ADK、電通、電通デジタルを経て2021年にSaku Inc.を設立した、クリエイティブディレクターの佐久間崇氏。クリエイティブ分野の出身ではなく、マーケティングストラテジストからコミュニケーションプランナーとして活動してきた佐久間氏は、「昔から、テレビCMのような“マス広告枠を買う”以外のやり方をトライし続けてきた」と自身のキャリアについて紹介しました。

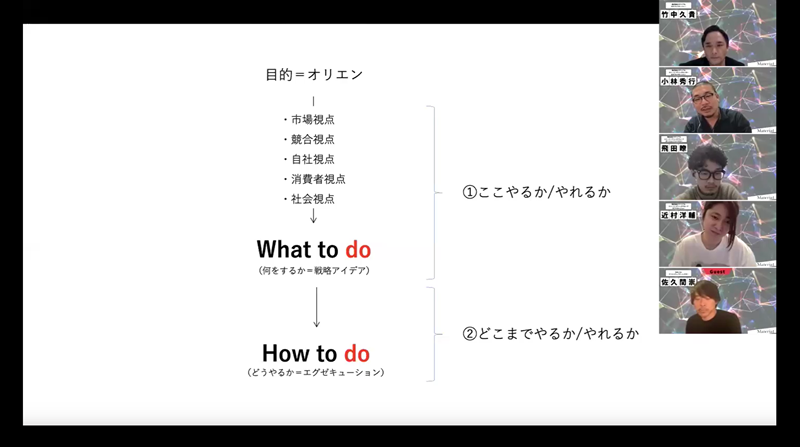

上の図で示しているのは、「広告型の思考法」と「統合型の思考法」の違いです。左側は、「What to say」=何を伝えるかを考えて、「how to say」=どのように伝えるかを練るという考え方で、よくコピーライティングや広告の基本として言われています。

一方で右側は、「What to do」=何をするかを考えて、「How to do」=どのように実現するかを練るという佐久間氏流の考え方で、「キャンペーンを通じて、ブランドが世の中のどのような課題に対して取り組み、どのように状況を良くするのか。それをアイデアのコアに置きながら、実現するためのアクションとしてコミュニケーション手法を考えている」と加えました。新商品をプロモーションしたいからテレビCMを使う、と考えるのではなく、もっとフリーな思考で「ブランドとして何を実現するのか」という目的に立ち返ること。そうやって上位概念で広告を捉え直していくことで、自然とPR発想を取り入れることに繋がると説明しました。

マクセルの『ずっとずっと。』シリーズ

佐久間氏がこの「統合型コミュニケーション」の型に則って取り組んだひとつめの事例が、2007年に放送されたマクセルのテレビCM『ずっとずっと。新留小学校篇』です。

①長期保存性能の需要を喚起

初めのオリエンでクライアントから受けたオーダーは、「マクセルの長期保存性能をアピールして売り上げを伸ばしたい」という、いたってシンプルなものでした。そこで佐久間氏は、ひとりのユーザーとして店頭に足を運んだ時に、“少し高くて、長期保存性能がいい”というだけでは、他の大手製品と並んでいる中で選んでもらえにくいのではないかと、客観的な立場で考えます。長期保存性能をアピールして「買ってください」と言うのではなく、お客さん側から長期保存性能が必要だと感じて「これください」と思ってもらうこと。そんな空気づくりとパーセプションチェンジが必要であると考え、まずは“長期保存性のが求められるシーン”を探ったと説明しました。

②消費者インサイトからコンセプト策定

実際に様々な調査を通じてインサイトを探った結果、見れなくなってしまったら困るものとして上位に上がったのは、自分で撮影したビデオや録画でした。例え何気ない日常であっても、子供の頃の映像など自らビデオで撮影したものは、いつまでも見れる状態であってほしい。そんな普遍的なインサイトに辿り着き、そこから「パーソナルな想い出はマクセルのDVDで残そう」というコンセプトを発見します。このコンセプトにより、「マクセル=大切な思い出を残すブランド」という新たなコンテクストが生まれ、“大切な思い出を長期保存してほしいからこそ、品質にこだわって商品を作っている”という、マクセルの企業としての意志が言語化されたのです。

③ブランドコンセプトを体現する映像

これらの思考を経て、佐久間氏が提案して実施に至ったのが、自分たちの思い出を残したい小学校を募集して“タイムカプセルの映像版をつくる”というものでした。結果的に、休校が決まっていた新留小学校の「最後の七日間」を撮影し、CM放送という形で応援する、プロジェクト形式のプロモーションを実施。ブランドの姿勢を示すアクションによって、「自分の大事な思い出を残すなら、長期保存性能のよいDVDがいい」というメッセージを伝えた結果、消費者の購買行動にまで影響を与え、売上を伸ばすことに成功しました。

小学校の映像タイムカプセルを残したり、スポットCMを放送したりと、具体的に様々なアクションを行っていますが、これらの幹となるコンセプト作り=「What to do」に最も時間がかかったと、佐久間氏は当時を振り返りました。アクションの表現方法を考えること以上に、「何をすればブランドとお客さんが繋がって、新たな価値創造をできるのか」というところを突き詰めて考えること。それが佐久間氏流の企画作りなのです。

資生堂の『資生堂 表情プロジェクト』

続いて紹介されたのは、2017年実施の『資生堂 表情プロジェクト』です。初めのオリエンでは、それまで薬事の問題で制限されていた「しわ改善」という表現が使えるようになったことを機に、「しわ改善成分が搭載された商品で、カテゴリートップを獲っていくための道筋を作る」というミッションだけが定まっている状態だったそう。このミッションに対して、佐久間氏は3つの視点から“表情を縛り付けている「しわ」から、人本来の美しい表情を開放するものへ”と変革するコミュニケーション戦略を設計します。

①競合視点:勝てる競争軸を探す

当時の「しわ改善」の部門では、ポーラが先行して圧倒的な支持を得ていました。同じ市場の中でポーラを追い抜こうとすると、それを上回る量の広告を出稿するなど、厳しい戦い方が強いられることになります。そこで佐久間氏は、同じ土俵で勝負するのではなく、資生堂が勝てる競争軸を新たに打ち出す必要があると考えました。

②自社視点:ブランドのイメージ資産を活用

資生堂には、既に「美白」市場ナンバーワンの実績がありました。これについて、もし「美白」ではなく「しみ改善」の文脈だった場合、同じようにナンバーワンを獲れただろうか?と考えた佐久間氏は、資生堂のブランドイメージ資産を活かして、“しわも人間の美しさの一つ”と捉える方向性を見出します。

③消費者視点:しわを気にして笑えないというインサイト

現在「美しさ」の定義は年々変化していますが、2017年の当時でも、美=表面的な美しさから内面的な美しさへと変化しつつありました。表情はその人の内面を表すものであり、表情を介した日々のコミュニケーションの中に、その人の内面の美しさや、人生の美しさが感じられます。

また、佐久間氏は自身の経験として、子供の保護者会に参加した際に、お母さんたちがみんな写真に写りたがらず、映るとしてもすまし顔であったことを思い出します。そこから、「しわを気にして思い切り笑えていないのではないか」という仮説を立て、実際に調査を実施。その結果、見立て通り「シワが無ければ思いっきり笑える」「撮られた瞬間に今シワ見えたかしらと思うこと自体が嫌」という回答が多く、しわが人々の表情を縛り付けていることが明らかになりました。

これらの3つの視点から、戦略アイデアのコアを「表情を縛りつけているしわから、人本来の美しい表情を解放する。」と策定。この、資生堂がしわ改善化粧品を開発する理由=ストーリーを軸にしながら、エグゼキューションとしてはテレビCMやイベントに加え、しわと表情の関係を探るウェブ動画制作と調査PRを実施するなど、商品ごとにメッセージを変えながら幅広く展開されました。このように、様々な角度から「表情を解放する」アクションを行った結果、売り上げ拡大にも大きく貢献し、こちらのプロジェクトも成功を収めました。

森永製菓の『母校にinゼリー』

最後に紹介されたのは、毎年行われている森永製菓のキャンペーン『母校にinゼリー』です。内容は、ウェブ上のプラットフォームを通じて自分の母校に“さしいれ投票”を行い、抽選で当たった学校の部活動に、実際にinゼリーが差し入れされるというもの。部活生だけでなく、OBOGも巻き込んだ当キャンペーンは、初年度から大きな反響を呼びました。

①部活生のインサイト

「部活動でinゼリーを飲んでほしい」という目的を果たすため、Twitter上で部活生のインサイトを探っていた佐久間氏は、先輩から差し入れてもらったinゼリーの写真とともに、「まじ神」と書かれた投稿を見つけます。常温保存でき、栄養補給で小腹を満たすこともできるinゼリーは、まさに差し入れに最適な商品です。その強みを活かして、「部活動の差し入れの定番=inゼリー」という新しいポジションを獲りに行く戦略を、企画のコアに設定しました。

②差し入れ文化の現状

部活動自体は狭いマーケットですが、差し入れと言う文脈であれば、学生時代に部活動に入っていた社会人=OBOGも巻き込むことが可能です。しかし、実際にOBOGからたくさんの応援や差し入れがあるのは、全国大会に出場するような強豪校の部活動がほとんどであり、そのようなチームは全国で一握りしかありません。この差し入れのハードルを下げ、忙しい社会人でも気軽に部活動を応援することができる仕組みが作れると、マーケットを一気に広げられるだけでなく、inゼリー=部活生にエネルギーを与えるブランドというイメージ形成に繋げることもできます。さらには、繋がるはずのなかった現役生とOBOGの繋がりが生まれ、OBOGからの応援が現役生の励みになるという好循環が生まれることも期待されました。

③差し入れターゲットに対する行動喚起と情報戦略

そこで、社会人に対してinゼリーを差し入れする行動喚起を行うために、部活動に取り組んでいた時のことを想起させるようなコピー「あの日の自分にさしいれを」を設定し、母校の部活動を選んで簡単に投票できるプラットフォームを作成。投票数ランキングを表示させることで、より応援心を煽ったり、学校やエリア別でPR活動を行うなど、投票を促す仕掛けを複数用意しました。

また、キャンペーンの話題を広げることを意識して、投票後にSNSシェアできるクリエイティブが生成される仕組みも用意。シェアが広がることにより、キャンペーンを知らなかった人々も、「自分の部活にはどれだけ投票されているだろう?」と気になってサイトを訪れ、投票するという流れをSNS上で生むことに成功しました。自分には賞品が当たらないという、少し異例なキャンペーンでもこれだけ話題化し、毎年の恒例行事になるほど定着化しているのには、人々の行動から逆算して設計された、情報戦略があったのです。

クリエイティブディレクターとPRパーソンのシナジー効果

両者が手掛けた事例には、異なる立場でありながら、共通して

|

という企画作りで大切にしている要素が見受けられました。

「ブランド視点」と「生活者視点(=メディア視点)」のバランスを取ることは、クリエイティブディレクターとPRパーソンの双方に求められるスキルセットであると言えますが、双方の得意領域を活かし、より企画づくりの上位から協業していくことで、ブランドの可能性をさらに広げることができるかもしれません。今後も広告クリエイティブとPRの融合が生み出すシナジー効果から、目が離せません。

佐久間崇 株式会社Saku 代表 | クリエイティブディレクター|ストラテジスト

ADK、電通CDC、電通デジタル執行役員を経て、2021年 Saku 設立。武蔵野美術大学の非常勤講師や宣伝会議コピーライター養成講座の講師も務めており、これまでにカンヌライオンズやACCグランプリなど、数多くの国内外広告アワードを受賞している。企画モットーは「ハッとしてグッとくる。」

小林 秀行 株式会社マテリアル|ストーリーテリングセンター ゼネラルマネージャー

雑誌編集者等を経て、マテリアルへ入社。その後TBWA HAKUHODOへと転職し、HEAD OF PRとして多数の大手クライアントのPR案件を牽引。2020年11月より再びマテリアルへ。受賞歴として PRアワードグランプリ シルバー、Cannes Lions PR Gold等。ニュースになる企画とニュースになる情報設計を構築することを得意とする。

1995年生まれ大阪育ち。2018年同志社大学卒業後、株式会社マテリアルに新卒入社。1年目でウェブメディア『PR GENIC』を立ち上げ、記事の執筆と編集全般や、セミナーの企画など、コンテンツ作りを幅広く担当。半年間ハウスメーカーのマーケティング部への出向も経験。現在はオープンイノベーション支援に従事しつつ、外部アドバイザーとして編集のサポートを行っている。