11月4日水曜日、11個のPRストーリーの舞台裏が紹介された10月8日発売の書籍『広報の仕掛け人たち〜顧客の課題・社会課題の解決に挑むPRパーソン〜』(宣伝会議出版)の出版を記念して、オンラインイベント「#地域と社会を結ぶPRストーリー」が行われました。

本イベントには、ライティング/編集担当であり、ひなた宮崎経済新聞の副編集長と編集長でもある恒吉浩之氏と田代くるみ氏の2名と、書籍内で紹介された熊本県八代市『食べられるお箸』の当時のプロジェクト担当者である、株式会社マテリアルのストーリーテリンググループサブマネージャー兼PRプランナー 近村洋輔氏が登壇。“ストーリー設計”と”情報拡散”の両方の視点から、地方創生施策を成功に導くポイントをご紹介します。

CONTENTS

全国的に話題になる地方創生施策の共通点

注目を集める『絶メシリスト』と『#別府エール飯』

宮崎県在住の地域メディア編集長と、東京在住のPRプランナーは、それぞれどの地方創生施策に注目しているのでしょうか。

はじめに田代氏が取り上げたのは、昨年当メディアでもご紹介している、群馬県高崎市の『絶メシリスト』。『絶メシリスト』とは、高崎市から消えつつある古き良き“絶品グルメ”を取材し、日頃から使えるようにリスト化したグルメ情報サイトです。この『絶メシリスト』の取り組みは、福岡県柳川市や石川県など他の自治体に波及しただけでなく、書籍化とドラマ化まで行われ、大きな社会現象となりました。

当時“絶メシ調査隊”として、実際に何軒か取材して回ったという田代氏は、「女将の生い立ちやお店のストーリーなど、現場の熱量が伝わるような記事は、直接会ってお話ししなければ作れない」と説明。地元の中に入り込んで、腹を割って話をするからこそ、『絶メシリスト』のような全国的に話題になる面白いコンテンツが作れるのだと加えました。

続いて近村氏が取り上げたのは、大分県別府市の『#別府エールメシ』です。この『#別府エールメシ』は、新型コロナウイルス(以下、新型コロナ)の感染拡大により、飲食店への休業要請が行われた状況下で、市民に対して「“テイクアウト”という形で地元の飲食店を救いましょう」というメッセージを発信し、ハッシュタグを付けての投稿を促したもの。地元の飲食店が危機的な状況にある中、市民に対してコミュニケーションを取っているという点で、田代氏が取り上げた『絶メシリスト』と共通しています。

この『#別府エールメシ』も瞬く間に話題が全国へと拡散し、『#埼玉エール飯』『#青森エール飯』『#新宿エール飯』などと後に続く自治体が次々に現れました。また、新型コロナ流行の初期から始まったこの施策に続く第2弾として、『#別府エール泊』もスタート。『#別府エール飯』が始まった時点で、“新型コロナウイルス感染症対策プロジェクト第1弾”と記載されていたこともあり、何かしらの形で『#エール〇〇』第2弾の実施まで想定されていたことが見受けられます。このように単発で施策を打って終わってしまうのではなく、長期的なストーリー設計ができている点も、着目すべき要素のひとつと言えます。

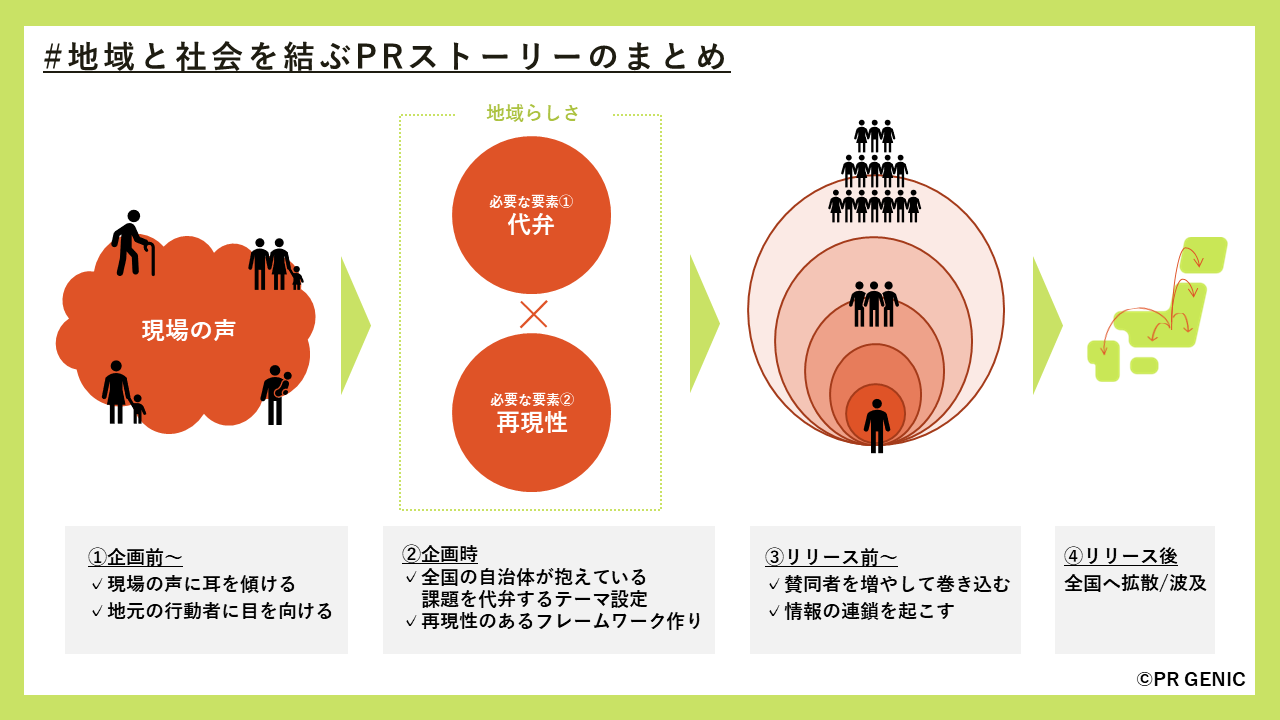

共通する2つのキーワードは「代弁」と「再現性」

紹介された2つの事例には、共通点が大きく2つあります。ひとつめは、全国各地の共通課題を代弁していること。『絶メシリスト』が取り上げた“少子高齢化による後継者不足”や、『#別府エール飯』が取り上げた“新型コロナ感染拡大による飲食店存続の危機”などは、その自治体だけの課題ではなく、多くの自治体も抱えている全国共通の課題です。それらの共通課題をメインテーマとして取り上げ、課題にアプローチする施策を打つことで、ほかの地方自治体が“自分ごと化”しやすくなります。さらに、その施策によって地域に利益が還元されるファクトが生まれると、全国への広がりも加速されます。

田代氏は、自身が手掛ける「ニシタチ」の発信事業においても、様々なエリアで抱えている関心ごとや課題を盛り込みながら、リリースを作成することを心掛けているそう。「地方から発信する際には、他のエリアと比較するというよりも、自分のエリアの課題を他のエリアの共通認識にさせることのほうが大切。みんなの気持ちを、ニシタチで代弁するようなイメージです。」と情報発信する際に意識していることについて説明しました。

続いてもうひとつの共通点は、再現性のある施策であるということ。『絶メシリスト』と『#別府エール飯』の両方とも、いちばん最初にコミュニケーションを始めたのは高崎市や別府市でしたが、どこの自治体でも実施可能な内容だったため、全国で真似して取り組む自治体が現れ、横に大きな広がりを見せていくこととなりました。これについて近村氏は、「課題として最初に発信するのは特定の地域でも、フレームワークとして横展開できるものであればあるほど、その施策は世の中ごと化しやすい。“再現性のある施策であること”は、地方の取り組みを全国的な動きに広げるためにはマストかもしれません。」と加えました。

しかし、ただ横展開しやすいフレームワークを作ったら良いというわけではありません。地方創生施策において絶対に忘れてはならないのは、地域の特色がきちんと出ているかということです。「○○っぽいコミュニケーション」というのは、どこの地域にも必ず存在するもの。いくら再現性があって横展開しやすくても、“その地域らしさ”が現れていなかったり、その地域らしくない表現が使われていたりすると、肝心の地元住民からの賛同が得られません。これについても田代氏は、「地域らしさはとても大事。地元の中で愛される必要があるので、NGワードなどには特に気を付けなければなりません。」と加えました。プランニングやクリエイティブを作成する際に、特に気を付けたいポイントと言えます。

一地域の取り組みを社会活動へと押し上げるには

地方創生施策を全国に広めるには、“全国各地の共通課題を代弁していること”と“再現性のある施策であること”の2つの要素が必要となりますが、前章で田代氏が述べていたように、大前提として“住民からの賛同を得られる施策”でなければなりません。それでは実際に企画を設計する際には、どのような点に気を付けたら良いのでしょうか?

現場の声を聞き、小さな行動者に目を向ける

住民からの賛同を得る施策にするためには、いかに現場の声を反映させられるかがカギとなります。田代氏は、「人々のリアルなフラストレーションや抱えている悩みなどは、現場にすべて詰まっている。現場の声に耳を傾けて初めて地域の現状を把握できる」と説明。実は『絶メシリスト』のプロデューサーである博報堂ケトルの日野氏も、地元民の話を聞いて回ったところから企画の構想が始まったと話しています。現場の声を吸い上げる方法は自由で、田代氏の場合はプライベートで飲み歩いてる時などに、現場の人々の現状を把握されているのだそう。

しかし、実際の地域活性化の取り組みでは、この現場の声が反映されていないものがまだまだ多いようです。例えば、一時期流行した「バズ動画」や、芸能人が登壇するようなイベントは、一見盛り上がっているように見えても、実際はその地域には何も還元されておらず、むしろ住民にとって「そこに自分たちのお金が使われている」というフラストレーションの原因となってしまっていることも。現場の人々の声を聞かないまま地域活性化に取り組んでしまうと、このように“また東京の会社の人がよくわからないことをやっている”と捉えられてしまうため、必ず企画のファーストステップとして、現場の声に耳を傾けるところから始める必要があるのです。

次に田代氏は、「小さな行動者に目を向ける」ことの大切さを説明。この行動者とは、“小さいながらも何かチャレンジしている人”のことを指します。田代氏が編集長を務める地域メディア『ひなた宮崎経済新聞』では、コロナ禍において誰もが知っているような暗いニュースを出すのではなく、このような現状を受けて“行動した人”に目を向け、そのチャレンジや取り組みを取り上げることを徹底したのだそう。いま現場でどのようなチャレンジが起こっているのか、“小さな行動者”にスポットライトを当てて、報道という形で応援すること。またメディアの読者に対しては、そのような“小さな行動者”に敏感になり、新たなアイデアの着想を得てもらうこと。これらが地域メディアとしての使命ではないかと、自身のポリシーについて述べました。

群れを成し、大きな集団に見せる

近村氏は、そこからさらに集団を大きく見せること=「群れを成す」ことの重要性について説明しました。その施策に取り組んでいる当事者だけでなく、一般の人々にも“自分ごと化”してもらい、いかにして賛同者として巻き込められるか。その集団が大きくなることで、メディアの取り上げ方も“ひとりのストーリー”から“世の中の動き”へと昇華されます。さらに、情報の拡散方法についても、メディアからの発信だけで話題化させようとするのではなく、一般の人々をダイレクトに動かすような直接的な働きかけも必要です。人が動くことで、それがまたムーブメントとしてメディアに取り上げられ、情報の連鎖が起こる。この“人の動き”と“情報の連鎖”まで想定し、パブリックリレーションズの発想で逆算しながら企画を組み立てることで、一地域の取り組みを全国へと広めることができるのです。

このように、地方創生は一方的に取り組むのではなく、いかにして応援者を増やし、人々を巻き込んでいくことができるかが非常に大切です。最も身近なところに“住民”という存在がいるため、群れが大きくなればなるほど、一企業からの発信よりも大きなパワーを持つ可能性を秘めています。

“よそ者”に地方創生はできるか

地方創生において、田代氏の視点からは「現場の声に耳を傾け、地元の小さな行動者に目を向ける」こと、近村氏の視点からは「応援者を増やし、群れを成す」ことの重要性について紹介されました。ここでもう一点押さえておきたいのが、企画者としての“地域への関わり方”です。田代氏のように、生まれ育った故郷の地方創生に取り組む方が多い中、故郷や居住地ではない土地で取り組むようなケースも少なくありません。しかし、「地域活性化には“よそ者・若者・馬鹿者”が必要」という地方創生理論に対して賛否両論が分かれるように、“よそ者”の介入に対してあまり良く思わない地域や人がいることも事実です。

東京のPRエージェンシーに勤めながら、約5年前に熊本県八代市の『食べられるお箸』のプロジェクトを担当した近村氏は、「地方紙や地方メディアにプロモートすることもありますが、“よそ者感”はどうしてもなくせない。だから、いかに同じ“熱量”や“温度感”を持って向き合えるかが大事」と説明し、「“実はこの土地の出身なんじゃないか?”と思ってもらえるくらい真摯に向き合い、その土地に入り込まなければなりません。」と加えました。また、地域のことを一番よく知っているのは、その地域に長年暮らしている住民に違いありませんが、反対に“よそ者”の視点だからこそ気づける地域の良さもたくさんあります。外部の視点を活かして、地域に新たな価値を見出すことも、“よそ者”が担うべき役割のひとつかもしれません。

さらにもう一点忘れてはならないのが、インナー(=住民)に対する丁寧なコミュニケーションです。恒吉氏の「楽しみながらやらないと、地域の良さが出ないし、周りの人も巻き込めない」という言葉の通り、誰もが楽しんで賛同できる状況を作ることが、地方創生成功のカギを握るポイントとなります。その地域や住民へのリスペクトを忘れず、きちんとコミュニケーションを交わすことができれば、“よそ者”というだけで拒絶されるようなことは起こらないはずです。最も身近な“住民”の賛同を得られる状態を作り、その後の集団を大きくしていくフェーズや、情報の連鎖を起こしていくフェーズで”よそ者”の視点を加えることで、全国的な話題化に繋がっていくことが期待できます。

タイミングを地方創生のチャンスに変える

多くの地方自治体が抱える「少子高齢化」や「後継者不足」などの課題に加え、今年は新型コロナの流行によって観光業も大きなダメージを受けました。しかし、厳しい制限を受けているような状況下でも、それをチャンスに変えて新たな取り組みに挑戦している人々は日本中に存在しています。恒吉氏や田代氏も、まさに“行動者”のひとりなのです。さいごにお二方の現在の取り組みについてご紹介します。

新型コロナと共存する地域と行動者

現在田代氏は、「スナック」にまつわるプロジェクトの数々に取り組んでいます。宮崎県宮崎市に位置する「ニシタチ」は、全国一のスナック街です。スナック文化が活性化することには、①地域や大人の社交場 ②新しい居場所(サードプレイス)③雇用の受け皿 などのメリットがあると言います。しかし、スナックの特性上「中が見えないから入りにくい」「どんな人がやっているスナックなのかわからないから不安」といった課題が恒常的に存在し、さらに現在は新型コロナの流行も相まって、お客さんが減少してしまっているような状況です。

そこで田代氏が始めた施策のひとつめが、『スナックアドバイザー』です。これは、“スナックアドバイザー”がニシタチにあるスナックの中から、お客さんの要望に最も合ったお店を紹介するサービスで、「中が見えないから入りにくい」というハードルを取り外してくれます。もうひとつの施策が、『スナック 入り口』で、こちらはニシタチのスナック街の入口として実際に店舗を構え、スナック案内所としても機能させるような取り組みです。さらに、現在は『バーチャルクニタチ夜市』というものも企画しているそう。

新型コロナの流行で、特に夜のお店は敵対視されやすくなっている今、「行きつけのお店や、ママたちを守りたい」というパーソナルな感情を抱いたという田代氏。しかし、それと同時に「社会の目線で見たときにも、同じ感情を抱えている人は多いはず」と感じ、これらの企画を始めたと言います。普段から自分の中で抱えている些細な気持ちを大切にしていくことも、地方創生には欠かせない大切な要素のひとつなのです。

情報拡散できるタイミングを逃さない

さいごに恒吉氏は、「タイミングを掴むこと」の大切さについて説明。実は宮崎県は、餃子の購入額が日本一の都道府県でもあります。そこに新型コロナによる“巣ごもり需要”が加わって、餃子の需要は上昇中。地元タレントとして、「#目指せ宮崎餃子日本1位」を掲げて活動している恒吉氏は、このタイミングで全国的に宮崎餃子が取り上げられる機会を増やせられるよう、現在積極的に発信を行っていると話しました。

これについて近村氏は、「GoToキャンペーンの利用者もすでに増えているので、積極的に国内を旅行する動きはさらに加速するはず。このタイミングは、地方にとって大きなチャンス」と説明。これまで自由に動けなかったフラストレーションが爆発するタイミングで、いかに自分たちの地域を、「みんなが行きたい場所」に昇華させられるかがカギとなります。今はまだ多くの人々が、国内旅行=「沖縄」「北海道」「金沢」などといった観光地を真っ先に思い浮かべるかもしれませんが、地域のまだ知られていない価値や魅力を、いかに人々が国内旅行を欲しているタイミングで正しく伝えられるかが、GoToキャンペーン実施下で地域を活性化させる大きな手立てとなるでしょう。

【まとめ】地域と社会を結ぶPRストーリーを設計するには…

|

▼スナック『入り口』オープン!

本セミナーに登壇した田代氏と恒吉氏が所属する、Qurumu合同会社プロデュース『スナック入り口』が11月24日にプレオープンしました。コンセプトは「スナック紹介スナック」。「スナックに行ってみたいけどなかなか機会がない」「新しいお店を探してみたいけどあの重い扉を開ける勇気がない」、そんな方々にぴったりのスナックを紹介するお店です。ニシタチにお立ち寄りの際には、是非訪れてみて下さい。

| スナック入り口 住所:〒880-0002 宮崎県宮崎市中央通1丁目1−21 SAM’Sビル 1F 電話:0985−31-3400 営業時間:19時〜24時 定休日:日曜・祝日(祝前日は営業) |

▼書籍『広報の仕掛け人たち〜顧客の課題・社会課題の解決に挑むPRパーソン〜』のご紹介

熊本県八代市産いぐさ(畳の原材料)の、見た目ではわかりにくい品質や栄養価値の高さを可視化し、もう一度国産いぐさの需要を生み出すために作られた『食べられるお箸』のほか、全11の事例を収録。

SDGsなどへの関心の高まりとともに、企業は利益追求だけでなく”社会的責任”を果たす存在であるべきという要請が高まっています。広報活動も同様で、社会的な文脈のなかで、いかに生活者の共感を呼ぶ企業、ブランドとして語られるかが問われるようになりました。

従来の広報の仕事の重要性も増す一方、社会課題に取り組むことも広報の重要な仕事になってきています。本書では、こうした新しい動きについて感じられる内容となっています。

公式URLはこちら:https://www.sendenkaigi.com/books/media-pr/detail.php?id=23093

▼登壇者プロフィール

Qurumu合同会社・ひなた宮崎経済新聞副編集長

恒吉 浩之

1973年、旭川市出身。中央大学商学部卒業後、出版社に勤務、パソコン誌、カルチャー誌の編集者として新雑誌の立ち上げなども行う。その後、2003年に独立、編集者・ライター・デザイナーとして書籍『ヤフージャパン公式ガイドブック』『動物ちょっといい話』や、雑誌、ムックなどの編集、原稿執筆などを担当。現在は、「ひなた宮崎経済新聞」副編集長を担当。ママの就労支援事業「MiyaFaM」の代表も務める。現在は宮崎を餃子日本一の街にすべく、メディア出演などこなしながら「宮崎餃子」の普及に奔走中。

Qurumu合同会社代表・ひなた宮崎経済新聞編集長

田代 くるみ

1989年生まれ、宮崎県都城市出身。早稲田大学政治経済学部卒。在学中に大手広告代理店へインターンし、卒業後は編集プロダクションへ入社。フリーライターを経て18年9月に宮崎市内にPR・編集を手掛けるQurumu合同会社を設立。広域宮崎圏のニュースをデイリーで配信するネットメディア「ひなた宮崎経済新聞」を立ち上げ、自ら編集長を務める。現在はライター養成講座も開講しながら東京にも定期的に足を運びつつ、引き続き自らニュースメディアや書籍のライティング業務なども担う。2020年12月には宮崎の繁華街・ニシタチに「スナック入り口」をオープン予定。

株式会社マテリアル ストーリーテリンググループサブマネージャー兼PRプランナー

近村 洋輔

大学時代にPR会社でのインターンを経て業界に興味を持ち、2016年に新卒でマテリアルに入社。1年目に熊本県八代市産いぐさを使った『食べられるお箸』プロジェクトのディレクションを担当。その後、営業部署を経て、2019年9月にストーリーテリンググループサブマネージャーとして就任。プランナーとして『バーミキュラ フライパン』のキャンペーン設計などさまざまな案件に携わりながら、チームをより強固なものにするためマネジメント業務にも従事している。今年10月には、広報会議11月号『次世代の”広報の仕掛け人に聞く”』連載に「PR会社で活躍する若手・中堅のPRパーソン」としてインタビューが掲載。関心領域はソーシャルグッドやSDGs。

1995年生まれ大阪育ち。2018年同志社大学卒業後、株式会社マテリアルに新卒入社。1年目でウェブメディア『PR GENIC』を立ち上げ、記事の執筆と編集全般や、セミナーの企画など、コンテンツ作りを幅広く担当。半年間ハウスメーカーのマーケティング部への出向も経験。現在はオープンイノベーション支援に従事しつつ、外部アドバイザーとして編集のサポートを行っている。