3月14日に受賞者が発表された『第38回 全日本DM大賞(以下、DM大賞)』。入選から金賞まで、さまざまな作品が受賞したなか、唯一の自治体受賞者として銀賞に輝いたのが、福島県南相馬市です。同市は、2022年度から『巣立ち応援18歳祝い金支給事業』をおこなっており、受賞した作品は、その事業の中で18歳になった市民に送付される、祝い金の支給通知です。自治体からの通知文と聞くと、長方形のシンプルな封筒を思い浮かべますが、南相馬市が制作した手紙は、まるでイベントの招待状のような明るく可愛らしいデザインとなっています。

「18歳がもらって嬉しいものづくり」にこだわって制作された、“自治体からの手紙”のイメージを覆す南相馬市のDM。どのような背景や思いのもと、今回の取り組みが実現したのでしょうか。南相馬市 こども未来部 こども家庭課の三瓶夏美さんと佐藤仁美さんに詳しくお話を伺いました。

CONTENTS

18歳の門出を応援。南相馬市の「巣立ち応援18歳祝い金支給事業」

祝い金に込めた、地域の「応援したい」想いも一緒に届ける

ーはじめに、福島県南相馬市が実施している「巣立ち応援18歳祝い金支給事業」とは、どのような取り組みなのでしょうか。

佐藤:本制度は、18歳になる市民の新たな門出を祝い、エールを送るべく、1人あたり5万円の祝い金を支給する南相馬市独自の事業です。2022年度からスタートし、今年で3年度目の実施となりました。

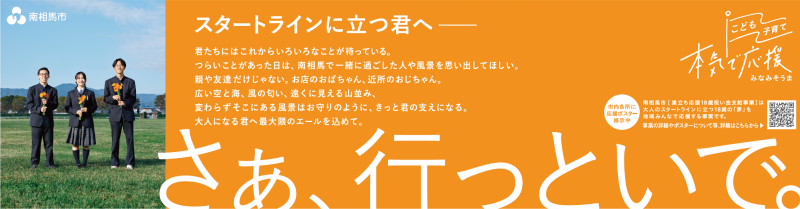

祝い金の支給に加えて、応援メッセージポスターも制作しています。ポスターには、地域の保育園や駅舎、図書館、飲食店などに協力していただき、18歳の皆さんにとってゆかりの深い方・場所を採用しました。インタビューもあわせておこない、エールの言葉もポスター内に掲載。地域の方々の想いが伝わる、あたたかみのあるポスターに仕上がっており、商業施設や公共施設など、18歳の皆さんがよく利用する約180か所に掲示しています。

また、事業内の企画として、県立高校の卒業式に合わせ、プロのカメラマンによる「卒業おめでとう撮影会」も開催しています。18歳の方とその友人、家族などであれば、誰でも無料で撮影することができ、過去2回の開催では多数の方に参加していただきました。

ー祝い金の支給だけでなく、お祝いするためのさまざまな取り組みをしているのですね。この事業をはじめた経緯をお聞かせください。

佐藤:事業を立ち上げたのは、これから新しい門出を迎える18歳の皆さんを、南相馬市として金銭面や心理面で応援したいと考えたからです。18歳は、高校を卒業して就職や進学を控え、その準備にも大きなお金のかかる時期です。また、これまでとは異なる場所で、新しい物事に挑戦できるタイミングでもあります。市が祝い金を支給することで、それを原資として自分の世界を広げ、夢や目標に一歩でも近づくきっかけがつくれるのではないかと考えました。

一方で、単にお金を支給するだけでは、私たち南相馬市の「18歳を応援したい」という想いは伝わらないまま終わってしまいます。そこで、祝い金の支給だけでなく、そこに込めた想いを伝え、地域全体で18歳を応援する雰囲気を醸成しようと制作を決めたのが、市民が登場する応援メッセージポスターでした。

市に浸透する「子ども・若者が主役の意識」が施策に一貫性を生む

実際の応援メッセージポスター

ーポスターは、地域の方の言葉や表情だけでなく、「さぁ、行っといで。」というコピーも強く印象に残ります。

佐藤:ありがとうございます。このフレーズは、一連のクリエイティブ制作をお願いした企業と一緒に考案したものです。さまざまなアイデアが挙がりましたが、これから新しい環境に身を置く18歳の皆さんの背中を押すには、実家の玄関先からポンッと送り出してもらうような、あたたかい雰囲気のコピーがふさわしいのではないかと考え、今回の言葉を選びました。

ーちなみに、このコピーからは「旅立ちを応援する」というニュアンスも感じるのですが、南相馬市の若者は市外、県外で就職・進学するケースも多いのでしょうか。

佐藤:そうですね。皆さん本当に多様な進路を選ばれており、市内で就職される方もいれば、近隣の自治体にある企業に就職される方もいらっしゃいます。また、市内には大学がないため、大学に進学する方は市外や県外の大学で学ばれています。

ー市外に出ていく若者も多いとなると、市としては、今回のようなポスターのコピーに「戻っておいで」とUターンを想起させるメッセージも入れたくなりそうです。それをしなかったのは、なぜでしょうか?

三瓶:子どもや若者に関連した取り組みをおこなう上で、南相馬市全体として「主役は子ども・若者たちである」という意識が浸透しているからだと思います。もちろん、私たちとしても、市外に出ていった若者たちに、いずれは南相馬市に帰ってきてもらえたらという想いはあります。しかし、それぞれの人生を生きるのは、あくまでもその若者たち。私たちとしてやるべきは、Uターンしてほしいと呼びかけることではなく、彼らがいずれ「戻ってきたい」と思えるような街をつくることだと考えています。

佐藤:今回の施策の中でも「子どもが主役である」という意識を明確に持てた背景として、2022年に制定した『南相馬市こども・子育て応援条例』も大きく影響しているように思います。この条例の制定後は、子育て政策を進めるにあたり、「こども・子育て本気で応援」というスローガンを掲げながら、さまざまな取り組みを実施するようになりました。これからの未来を担う子どもたちが、笑顔で日々を暮らし、夢や可能性に向かってのびのびと成長できる街をつくれたら。そんな想いを市の職員全体で共有しているからこそ、今回のポスターにも18歳の皆さんの選択を全面的に応援する言葉が選ばれ、それを市として発信できたのだと思います。

『DM大賞』を受賞した通知書制作の背景と評価ポイント

“自治体からの初めての手紙を手に取ってもらう”ためのこだわり

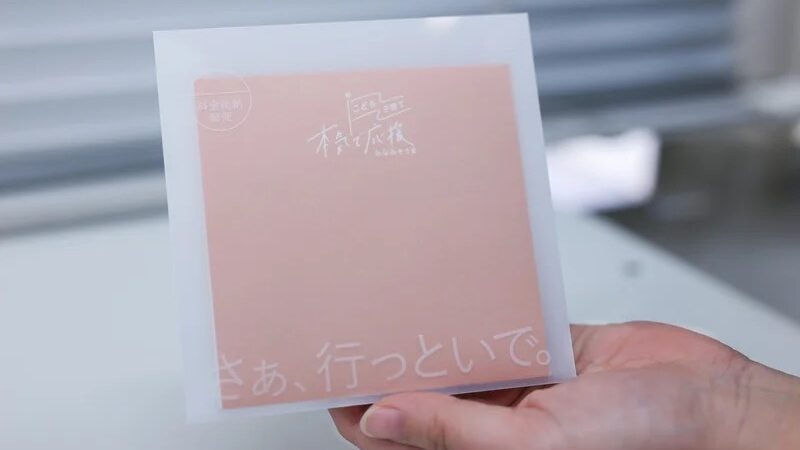

実際に送られたDM

ー今回、「巣立ち応援18歳祝い金支給事業」で18歳向けに発送している祝い金の支給通知書が、日本郵便株式会社の主催する『DM大賞』で銀賞を受賞しました。あらためて、どのようなDMを制作されたのか教えていただけますか?

三瓶:18歳の皆さんに事業の趣旨や応援の気持ちを伝えるため、封筒を自ら手にしてもらえるよう、結婚式の招待状のような非日常感のあるデザインでDMを制作しました。というのも、祝い金の対象である18歳の方々は、今回の支給通知で初めて自治体から自分宛ての手紙を受け取るという人も多いと思ったからです。それならば、18歳の皆さんがもらって嬉しいもの・ワクワクするものをつくってお送りしたい。自分宛てに来たのだと意識してもらいたい。そんなコンセプトにこだわって制作した結果、このたびの作品ができあがりました。

佐藤:今回のDMでは、封筒にトレーシングペーパーを採用しています。半透明の紙を使用して中に入っているオレンジ色の案内状や応援メッセージが少し見えるようにすることで、「中身を確認してみたい」と思ってもらえるよう意識して制作しました。また、封筒の形を長方形ではなく正方形にし、市長メッセージや「卒業おめでとう撮影会」のチラシ、家族や友人、お世話になった先生からメッセージを書いてもらえる白紙の色紙も同封。新しいスタートを切った18歳の皆さんが、これから歩む日々の中でお守りとして持っていてもらえるような仕掛けをつくることも、工夫を凝らしたポイントです。

自治体コミュニケーションの新たな見本として評価

左から、佐藤さん/三瓶さん

ー受賞にあたり、審査委員からはどのようなコメントがありましたか?

佐藤:大きく評価いただいたのは、自治体クリエイティブの常識を更新したという点でした。自治体らしからぬクリエイティブにチャレンジし、自治体コミュニケーションの新たな見本となる事例を生み出したことが今回の受賞につながったようです。

また、若者向けのコミュニケーション施策を考える上で、昨今はSNSを主軸として考えることが多いと思います。しかし、今回はあえて紙のDMを選択したことも評価されました。手紙の内容も、“難しいお役所言葉”を使わずに分かりやすく表現しています。このようなデザインを施したことによって、自治体からの手紙を受け取る体験が新鮮なものになり、自分たちの住む地域の良さを再発見するきっかけになるのではないか。そのようなコメントも、審査委員の皆さまからいただいています。

ー実際に、DMを受け取った18歳の方や保護者からの反響はいかがでしたか?

三瓶:18歳の皆さんからは「可愛らしい手紙が届いて嬉しかった」というような、さまざまな好評の声をいただいています。「卒業おめでとう撮影会」のなかで、保護者から言葉をかけていただく機会もあったのですが、やはり新しいデザインでつくられた手紙に驚き、思わず保護者の方が開けてみたくなるような新鮮な気持ちになっていただけたようです。

市の想いを乗せたPR活動と南相馬市のさらなるチャレンジ

『note』などの活用で、事業に込めた想いをきちんと市民に届ける

南相馬市こども家庭課のnote

ー今回の『DM大賞』での受賞は、「巣立ち応援18歳祝い金支給事業」に関する積極的なPR活動も奏功したのではないでしょうか。あらためて、事業のPR活動をどのようにおこなってきたのか教えてください。

佐藤:事業の広報活動に関しては、ターゲットごとに大きく2つの方法で取り組んできました。1つ目が、南相馬市こども家庭課の公式noteです。これは、市内の18歳も含めた一般の方々に向けて情報発信をおこなうことを目的に運営しています。多くの方に私たちの事業を知っていただけるよう、事業を立ち上げた背景や地域の方々の言葉、「卒業おめでとう撮影会」の様子などを記事としてまとめています。

2つ目に、メディアへのアプローチも強化したく、2023年2月からPR TIMESを利用したプレスリリースの配信もおこなっています。これまで、プレスリリースは市の公式ホームページに掲載するのが通例でした。しかし、より多くのメディアに注目していただくためには、プレスリリースの発出の仕方も工夫する必要があると感じ、現在も同プラットフォームを利用しながら定期的に配信しています。

ーnoteでの広報活動の成果は、どのようなところに感じていますか?

佐藤:まず挙げられるのは、南相馬市出身の若者と関係を維持するコミュニケーションツールになっているということです。18歳を迎えた後、南相馬市からは応援メッセージをメールでお送りしています。そのメールにnoteで公開した記事のリンクを貼っており、皆さんにアクセスしていただくことで、市の想いを感じ取っていただけているように思います。

また、noteの記事は、SNSで多くの方に拡散していただきました。記事をSNSでシェアする際、「あたたかさを感じる」「素敵なコピーで泣けてくる」などさまざまなコメントも。その言葉を見るにつけ、私たちの取り組みやその背景にある想いをしっかりと届けることができたのだなと、一定の成果を感じています。

「こども・子育て本気で応援」を軸に、これからも独自の取り組みを実現

ー「巣立ち応援18歳祝い金支給事業」は、今年度で3回目の実施となります。過去2回の取り組みを踏まえ、今年は事業の内容をどのように発展させていこうと考えていますか。

佐藤:今年度は、地域の方々をさらに巻き込んだ取り組みに発展させていきたいです。具体的な内容はまだ検討しているところですが、応援メッセージポスターや動画の制作だけでなく、活動を市内全体に広げていけたらと考えています。

ー子どもや若者を応援する施策について、南相馬市としては今後どのような目標や展望を描いていますか?

佐藤:まず、今年に関しては大きく2つの取り組みに力を入れていきたいと思っています。1つ目が、子どもたちの思いや意見を聞き、それを市の政策や具体的な取り組みに落とし込んでいくということです。今年の9月には「こども未来ミーティングU18」を開催する予定で、ウェブツールもうまく活用しながら、子どもたちの意見を集めることができればと計画しています。

2つ目が、11月に開催予定の「こども未来フェスティバル」です。このイベントは、市として「こども・子育て応援条例」を制定したことを記念して、令和4年度より開催しているものなのですが、子どもたちの活動を発表する場として活用してもらったり、市の子育て情報を発信したりと、地域の子育てに対する機運を高めるきっかけになればと考えています。

三瓶:私たちはこれからも、「こども・子育て本気で応援」を軸に据えて、子どもたちが笑顔で健やかに成長できる地域をつくっていきたいと考えています。これまで通り、子どもや子育て世帯に寄り添った施策に力を入れていければと思っておりますので、「巣立ち応援18歳祝い金支給事業」も含め、私たちの今後の取り組みにもぜひご注目ください。

広報歴7年のフリーライター。中堅大学、PR会社、新規事業創出ベンチャーにて広報・採用広報を経験。2021年より企業パンフレット、オウンドメディア、大手メディア、地方メディアなどでインタビュー記事を執筆中。書籍の編集・ライティングも行う。